Le destroyer britannique HMS Savage est coulé le 11 janvier 1953 par deux torpilles lancées par deux vedettes MAS qui sont détruites le lendemain par des chasseurs-bombardiers britanniques au canon et à la roquette.

Son sister-ship HMS Swift sera coulé le 7 mars 1953 par des bombardiers bimoteurs Junkers Ju-288 qui larguent deux bombes de 250kg suffisantes pour l’envoyer par le fond.

A l’été les quatre survivants de la 26th DF vont rallier l’Océan Indien où leur présence est jugée plus importante.

Le destroyer HMS Diamond est coulé au large de Corfou le 14 septembre 1953 suite à une collision avec un cargo grec. Le destroyer est coupé en deux, l’avant coulant rapidement alors que l’arrière se maintien un temps en surface avant de couler permettant aux survivants d’évacuer.

Le HMS Grafton est coulé par un chasseurs-bombardier allemand Focke-Wulf Fw-190H au large de Split le 4 octobre 1953, une bombe de 250kg explosant contre les grenades ASM provoquant la disparition de l’arrière du navire qui par la suite coule rapidement.

Le HMS Imperial est victime d’une mine allemande au large de Durres alors que le destroyer bombardait des batteries côtières le 14 avril 1953. L’avant est arraché et coule rapidement alors que l’arrière va dériver puis s’échouer en zone alliée permettant aux marins encore à bord d’évacuer le navire.

Le HMS Lance est coulé par un bombardier-torpilleur allemand Junkers Ju-288 le 30 mars 1953 qui place deux bombes qui ne lui laisse aucune chance, le navire coulant rapidement en mer Adriatique.

Le HMAS Lake Bathurst, un Hunt de la marine australienne est victime d’une bombe de 250kg larguée par un chasseur-bombardier allemand le 17 septembre 1953, l’appareil étant abattu dans la foulée par des chasseurs grecs en maraude.

Le 14 mars 1953 le pétrolier australien HMAS Barangaroo saute sur une mine au sud de la Crète, une mine d’origine grecque qui avait rompue son amarre. Le navire se casse en deux et coule rapidement.

Le 21 novembre 1953, le pétrolier-ravitailleur français Durance est coulé en mer Adriatique par des chasseurs-bombardiers allemands Focke-Wulf Fw-190 qui placent deux bombes qui explosent dans un chargement explosif de munitions et de carburant. Le navire cassé en deux coule rapidement, une destruction bruyamment célébrée par la propagande allemande.

Les marines grecques et yougoslaves vont continuer également la lutte en Adriatique et en Mer Egée, subissant également des pertes.

C’est le cas du destroyer Sarajevo qui après une carrière brillante est victime d’une mine au large de Corfou le 9 mai 1953, une mine dont l’origine est toujours discutée aujourd’hui. Ce qui est certain en revanche c’est que le navire va finir par chavirer avant de sombrer même si le naufrage lent permis à une bonne partie de l’équipage de se sauver.

Quelques navires yougoslaves vont néanmoins vont survivre au conflit.

C’est le cas du Beograd qui va combattre jusqu’à la libération complète du territoire yougoslave. Il est très usé ce qui explique qu’il est désarmé en novembre 1956. Le navire laissé à l’abandon à Kotor sera démoli en 1975.

Même chose pour le Podgoritsa qui s’était illustré le 17 mars 1952 en anéantissant un convoi entre l’Attique et les Cyclades avec deux destroyers britanniques. Survivant au conflit malgré plusieurs avaries, il sera désarmé en juin 1959 puis démoli un an plus tard.

Les mouilleurs de mines de classe Galeb, les Kobac et Sokol ralliés à la marine yougoslave en exil vont survivre au conflit, étant désarmés en 1960 et 1962 respectivement. Même chose pour les trois unités de classe Malinska (Malinska Meljine Mosor) qui seront désarmés respectivement en 1961 1962 et 1964.

Les dragueurs de mines D-5 D-6 D-7 et D-8 survivent au conflit en étant désarmés respectivement en 1962, 1964, 1966 et 1967. Ajoutons le D-4 qui bien que rallié à la légion navale croate sera saisit intact à Kotor et ne sera désarmé qu’en 1968.

Le ravitailleur polyvalent Hvar va continuer un rôle capital dans le soutien logistique de la petite marine yougoslave. Après une ultime avarie de machine il sera finalement désarrmé en septembre 1963 et démoli deux ans plus tard.

Le remorqueur de sauvetage Spasilac qui avait été capturé par les italiens et devenu l’Instancabile est saisi par les croates puis capturé quelques jours plus tard dans des circonstances troubles par la marine yougoslave libre (NdA il existe de sérieux doutes sur le fait que le capitaine croate ait trahit au profit du roi de Yougoslavie). Il sera utilisé jusqu’en juin 1980 date de son désarmement.

Le pétrolier Lovcen va connaître une longue carrière puisqu’il ne sera désarmé qu’en octobre 1967.

La Legion Navale Croate avait récupéré quelques navires pour «compenser» les pertes face à une supériorité navale alliée tout simplement écrasante.

C’est le cas du destroyer Dubrovnik saisi début mars à Rijeka après presque quatre ans sous les couleurs italiennes sosus le nom de Premuda. Il retrouve à cette occasion son nom d’origine et va tenter de protéger les côtes croates.

Sa carrière sous les couleurs croates s’achève le 17 décembre 1953 quand il est surpris en mer Adriatique par des bombardiers bimoteurs Bristol Beaumont yougoslaves. Malgré une DCA énergique, le destroyer encaisse quatre bombes coulant rapidement en ne laissant fort peu de survivants.

Le Lubjana qui avait été saisi par les italiens à l’été 1949 avait été cédé à la Légion Navale Croates et rebaptisé Slavonija. Sa carrière s’achève le 8 février 1953 quand il heurte une mine au large de Split provoquant une brèche de 15m sur 7m. Le navire tente de gagner un port à vitesse réduite mais la voie d’eau s’aggrave, la proue arrachée sombre, le navire suivant peu après.

L’Osijek s’était rallié au nouveau régime croate dès le 16 juillet 1949 lors de la mutinerie de sinistre mémoire. Servant sous ce même nom, il est endommagé par l’aviation libre yougoslave le 9 novembre 1953 jour du déclenchement de l’opération SWORD. Devant l’ampleur des réparations et de la chute imminente de Kotor (qui tombera le 11), le navire est sabordé, son épave relevée en 1955 sera immédiatement ferraillée.

Les quatre torpilleurs de 250 tonnes utilisés comme auxiliaires vont connaître un sort différent. Si ceux ralliés à la marine yougoslave vont survivre (T-5 et T-6) en revanche le T-3 rallié à la Croatie finira sabordé dans le port de Kotor.

Si la flottille allemande de la mer Egée à été anéantie suite aux combats de l’opération ANVIL, il reste quelques bâtiments sous pavillon allemand en Adriatique comme le Drache qui n’est autre que l’ancien Zmaj de la marine yougoslave.

Le 2 septembre 1953, le sous-marin français Vendémiaire l’envoie par le fond au large de Split avec trois torpilles ce qui ne lui laisse strictement aucune chance.

Le 17 juin 1953 le mouilleur de mines Jastreb est coulé par des chasseurs-bombardiers yougoslaves Arsenal VG-52 à coup de bombes et de roquettes. Le navire disparaît dans une immense boule de feu.

Le 21 septembre 1953, le monitor Sava est sabordé dans le Danube pour échapper à la capture. Il sera renfloué en avril 1954, remis en état et utilisé par la marine yougoslave (royale puis communiste) jusqu’en 1980.

Et côté grec cela donne quoi ?

Le fleuron, la fierté de la marine royale le cuirassé Salamis est toujours là même si son activité à été longtemps limitée en raison de nombreux dégâts et de nombreuses avaries sans compter que les alliés n’étaient guère empressés à réparer un navire qui n’avait guère d’utilité pour eux.

Après avoir été immobilisé pour réparations de juin 1950 à janvier 1952, le cuirassé grec va opérer dans l’Océan Indien de mars à septembre 1952 contre d’éventuels corsaires allemands avant de participer aux différentes opérations, aux différentes offensives du front balkanique mais plus comme canonnière que comme navire de combat.

Il va survivre au second conflit mondial même si il est endommagé par un sabotage le 17 janvier 1955. Réparé il va participer à la guerre civile grecque jusqu’à son désarmement en 1970 après huit ans comme navire-école. Après l’échec d’un projet de préservation, il est finalement démoli en 1975.

Le croiseur cuirassé Georgios Averoff à passé une bonne partie de la guerre dans l’Océan Indien à l’abri des principales menaces qu’elles soient sous-marines ou aériennes. Il revient en Méditerranée en septembre 1953, assurant quelques missions d’appui-feu même si on évite de trop exposer «Le Vieux».

Il participe à la guerre civile grecque, servant de transport, de navire de commandement et de navire d’appui-feu. Désarmé en mai 1956 il est pour ainsi dire abandonné dans le port du Pirée.

Suite à l’échec d’un projet de préservation du Salamis, décision est prise de tout faire pour éviter à l’un des derniers croiseurs cuirassés de la planète de subir le sort peu enviable d’un chantier de démolition. Le musée est inauguré en 1982 et depuis 1996 il à été remis en service dans la marine grecque qui y affecte un noyau d’équipage.

Le croiseur léger Lemnos à moins de chance que son ainé. Ayant survécu au second conflit mondial avec tout de même plusieurs avaries et plusieurs dégâts liés à la riposte ennemie. Il participe à la guerre civile grecque jusqu’en octobre 1957 quand trois bombes placées à bord explosent. Le navire coule droit après un incendie mal maitrisé. L’épave est vendue à la démolition en Turquie mais le scandale est évité car la coque coule en remorque.

Les destroyers grecs comme nous le savons ont subit de lourdes pertes ce qui est normal en raison d’une exposition aux coups venant des sous-marins, des avions voir de navires de surface.

C’est ainsi que le destroyer Aetos est coulé par la torpille du sous-marin Dagabur le 7 février 1953, l’un des derniers coups d’éclat de la Regia Marina avant la sortie de l’Italie de la guerre (NdA le sous-marin en question sera d’ailleurs cédé après guerre à la Grèce qui le démantèlera promptement).

Le navire est coupé en deux, l’arrière coulant rapidement à la différence de l’avant qui dérive un temps ce qui permet aux naufragés d’évacuer dans de relatives bonnes conditions.

Le destroyer Hydra est victime de l’aviation allemande le 2 décembre 1953 lors des combats de l’opération SWORD. Opérant en Adriatique, il mène des missions de recherche et de destruction, tirant contre terre sur demande des troupes au sol.

Alors qu’il se repliait après avoir bombardé le port de Zadar, il est surpris par trois Junkers Ju-188 qui larguent un total de six bombes.

Deux Ju-188 sont abattus, le troisième parvenant à rejoindre l’aérodrome mais gravement endommagé il s’écrasera à l’aterrissage. Deux bombes touchent le navire plus deux autres qui le frôle. Autant dire qu’après un tel traitement vous ne serez pas étonnés que le navire ait coulé rapidement

Le destroyer Ierax est lui victime d’un terrible accident. Le 14 février 1954 alors qu’il escortait un transport de troupes britannique, le MacEnthyre qui quittait Split en direction de la Grèce il est victime d’une collision avec son protégé, ce dernier ayant été victime d’un problème de barre. Le destroyer est coupé en deux, coulant rapidement avec un lourd bilan en vies humaines.

Les autres destroyers grecs vont survivre au conflit. Passons rapidement sur le Vasilefs Georgios gravement endommagé lors de l’opération THUNDERBOLT qui non réparé sera démoli après guerre.

Les Spetsai et Psara sont mis en réserve en 1956 après leur remplacement par des destroyers américains transférés. Les deux navires sont démolis au milieu des années soixante.

Le Vasilefs Konstantinos est désarmé en septembre 1960 (démoli en 1962) alors que le Vasilissa Sofia est désarmé en octobre 1962 (démoli en 1970).

Les Leon Panthir Keravnos vont survivre au conflit. Ils sont modernisés entre 1955 et 1958 par les britanniques à Alexandrie. Ils vont être désarmés respectivement en 1965, 1967 et 1970. Ils sont démolis.

En ce qui concerne les sous-marins transférés par la France ils connaissent des sorts différents. Si le Katsonis (ex-Ventôse) est victime des grenades ASM d’un hydravion italien au large de Tarente le 7 janvier 1953, le Protefs (ex-Messidor) va survivre au conflit. Modernisé à Toulon (programme AMTATE _Ameliorations Tactiques et Techniques_) en 1956/57, il va être utilisé jusqu’au 30 septembre 1975. Il est préservé comme musée au Pirée depuis 1977.

En ce qui concerne les vedettes lance-torpilles, rappelons qu’il restait neuf vedettes à la fin de la Campagne de Grèce. Elles ont été remplacées par seize Fairmile D déployées à Patras et à Epidaure pour harceler la navigation ennemie.

Au total trente-six vedettes vont être utilisées à la fois pour le combat antisurface mais aussi pour le transport de commandos et l’appui-feu avec un mortier. Il restait douze vedettes à la fin du conflit qui ne vont pas tarder à participer à la guerre civile grecque davantage comme vedette d’opérations spéciales qu’autre chose, les communistes ne possédant pas de marine menaçant les lignes de communication gouvernementales.

Les vingt-quatre vedettes perdues l’ont été face à leurs homologues ou des navires de surface (dix), par des batteries côtières (quatre), une mine (deux), l’aviation (six) et suite à une collision lors d’un entrainement nocturne (deux).

Le pétrolier Prometheus survit au conflit sans avaries graves. Usé, il sera désarmé en 1969 après avoir été utilisé comme pétrolier-ravitailleur de 1957 à 1969 suite à des travaux réalisés à Salamis avec l’aide technique britannique. Il est remplacé par un pétrolier-ravitailleur construit dès l’origine pour ce rôle et qui reprend son nom.

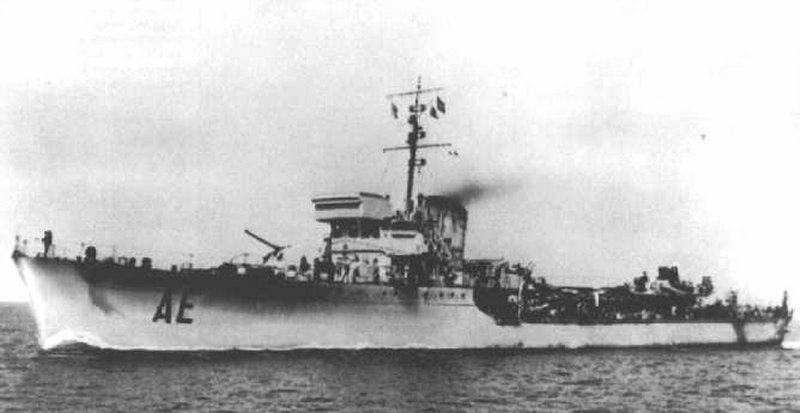

Le navire-atelier Hifaistos à moins de chance. Après avoir opéré à La Sude, il doit rallier la base navale de Salamis en mai 1953. Cette dernière avait été dégagé par les unités du génie britannique pour servir de plot logistique et de plot d’entretien.

Le navire-atelier grec doit être le cœur battant de cette base mais il n’aura pas le temps de le faire pour compenser la destruction des ateliers à terre.

En effet victime d’une avarie de machine il est drossé à la côte à proximité de Corinthe. Remis à flot, il est pris en remorque pour être réparé à…..Salamis. Le navire n’arrivera jamais à destination. Il est victime d’une voie d’eau qui entraine son naufrage.