Bilan et perspectives

Bilan de la Campagne de Grèce

La Bataille du Golfe de Zanthe est clairement une victoire alliée, la marine italienne à subit de lourdes pertes, des pertes dont elle ne se remit jamais. Autant dire que les partisans de cet engagement massif ce sont au mieux faits discrets ou ont été envoyés dans un bureau où le téléphone ne sonnait jamais.

Les alliés notamment ont subit des pertes sensibles, enfin les alliés surtout les français qui ont perdu en mer Ionienne un cuirassé, un porte-avions, deux contre-torpilleurs et un torpilleur d’escadre ce qui est tout sauf négligeable.

Cela marque la fin de la Campagne de Grèce (1949-50) avec une situation ambivalente qui ne satisfait vraiment personne encore que les alliés s’en sortent bien en conservant le contrôle de l’île de Zant(h)e, la presqu’île du Péloponnèse et la Crète. A cela s’ajoute la conquête du Dodécanèse qui forme une chaine difficilement franchissable par l’Axe.

En revanche certains rétorquent que la défense ferme des Cyclades aurait permis de former un triangle mortel pour l’Axe mais on ne peut refaire le match.

L’Axe en revanche est dans une position difficile avec un ennemi qui bien qu’affaiblit représente toujours une menace pour l’effort de guerre germano-italo-bulgare. Clairement les comptes ne sont pas bons.

L’objectif initial de MARITSA à savoir d’éliminer la menace alliée et de sécuriser le flanc méridional de la future opération BARBAROSSA n’à pas été atteint.

Pire la présence alliée dans le Peloponnèse fait craindre le pire pour des installations sensibles en Bulgarie et en Roumanie tandis que l’Italie pourrait être tentée de freiner son engagement au sein de la «croisade antibolchevique».

Certains à Berlin vont militer pour un report d’un an de l’invasion de l’URSS le temps de régler la question des Balkans mais cette solution a priori logique et prudente va se heurter à plusieurs problèmes.

Le premier c’est le fait de devoir renoncer à une opération qui obsède les dirigeants nazis depuis 1933 ! Nul doute que si la Guerre de Pologne avait duré, la question de l’invasion de l’URSS se serait clairement posée.

Le second c’est que tout ou presque est prêt et que transférer plusieurs divisions de Pologne ou encore de Roumanie pourrait pousser Staline à lancer une attaque préventive avec toutes les conséquences que cela peut entrainer.

Enfin il y à le front occidental. Les combats sont toujours en cours (l’opération NIBELUNGEN doit commencer au mois de mai) et quelque soit les résultats de la dernière opération, à terme les alliés vont contre-attaquer et pourraient le faire très vite.

Voilà pourquoi dès la fin du mois de mars, le Heeresgruppe E reçoit l’ordre de se placer en position défensive et de préparer un comité d’accueil pour empêcher une contre-attaque allié. Nombre d’officiers allemands qui ont connu la première guerre mondiale n’ont pas oublié que c’est l’offensive du Vardar qui à entrainé la défaite de l’Allemagne.

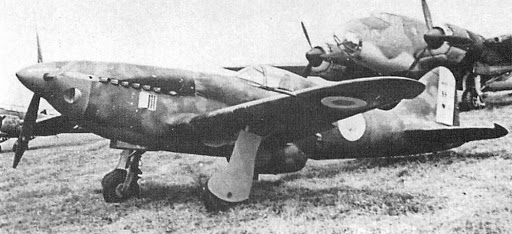

De leur côté les alliés vont faire pareil, transformant donc le Peloponnèse en gigantesque forteresse ou le moindre espace était occupé par un dépôt, un aérodrome, une caserne. Les côtes se hérissent de canons qu’ils soient navals ou antiaériens, des champs de mines colossaux doivent empêcher les navires italiens de menacer les lignes de communication alliées.

Sur le plan des pertes, elles ont été lourdes chez les grecs et les alliés, un peu moins au sein des forces de l’Axe.

Selon une étude menée après guerre, 25% des soldats ont été tués par des éclats de bombes et d’obus, 45% par balles, 15% par des pièges, 5% par des armes blanches et 5% de causes diverses (maladies, accidents, complications post-opératoires).

De nombreux soldats yougoslaves et grecs ont pu être évacués en direction d’abord de la Crète puis de l’Egypte et de la Libye où des camps vont permettre la remise sur pied d’armées dignes de ce nom.

On espère une remontée en puissance rapide mais si ce sera le cas côté grec en revanche côté yougoslave ce sera un calvaire pour les instructeurs alliés qui pestèrent contre ces yougoslaves qui pour reprendre une formule célèbre «n’avaient rien appris et n’avaient rien oublié».

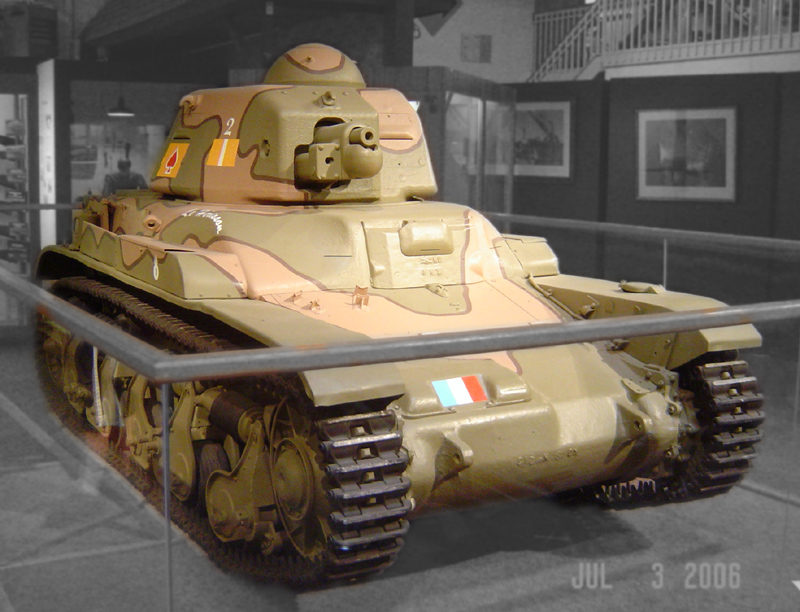

Sur le plan tactique, aucune nouvelle leçon n’à été tirée. Les classiques identifés depuis le début du conflit se sont confirmées, en l’occurence la nécessité vitale de contrôler l’espace aérien, l’efficacité de l’artillerie en phase offensive comme défensive et les difficultés des chars à opérer seuls sans l’infanterie.

Comme durant le premier conflit mondial, les Balkans restent un cauchemar pour les opérations avec un relief empêchant toute manœuvre de grand style (mais privilégiant le «grignotage» et l’infiltration) et compliquant sérieusement la logistique alors qu’une armée moderne en est plus que jamais dépendante.

Clairement en ce printemps 1950 le temps joue pour les alliés. Ils se doutent que l’Axe ne pourra pas lancer un nouvel effort avant longtemps et eux peuvent rester sur la défensive aussi longtemps que les pressions politiques (essentiellement grecques et yougoslaves) le permette.

Autre conséquence de cette campagne abrasive : les débuts de la résistance à l’occupation étrangère.

On l’avait vu, dès les premières semaines d’occupation, la Yougoslavie avait été secouée par des mouvements insurrectionnels plus ou moins politisés et dont les actions mal conçues et mal coordonnées avaient eut un impact inversement proportionnel à la dureté de la répression qu’elle soit italienne, allemande, hongroise ou bulgare. A cela s’ajoutait la division politique entre royalistes et communistes, les deux camps se combattant autant qu’ils combattaient l’ennemi.

En Grèce c’est la même chose. Des soldats egarés ne voulant ou ne pouvant évacuer, des jeunes garçons trop jeunes pour être mobilisées, des femmes, des enfants, des vieillards.

Ces maquisards sont très vite très idéologisés, très politisés. On trouve des maquis républicains, des maquis royalistes et des maquis communistes. Ces maquis sont assez faibles et de plus se querellent et se jalousent entre-eux.

On verra ainsi parfois des maquis royalistes signer une trève avec les italiens pour pouvoir régler son compte à un maquis communiste ou républicain !

Très vite le gouvernement d’Heraklion tapera du poing sur la table en appelant à une coopération «pleine et entière» mais entre la décision politique et le terrain il y aura toujours un décalage.

Avec le temps, il y aura moins de combats fratricides mais quelle différence avec par un exemple un soutien retiré à un maquis rival engagé dans une opération contre les italiens, les allemands et les bulgares ? Je laisse à chacun le soin de trancher…. .

Il faudra attendre l’encadrement des maquis par les SR et les unités commandos alliées ainsi que les préparatifs de l’opération ANVIL pour que ces combats aussi meurtriers que stupides cessent.

Il faut dire que les alliés avaient deux leviers importants : de l’argent _utile pour acheter des complicités locales_ et surtout des armes modernes. Un manque de coopération, un peu d’indiscipline et ces deux robinets étaient promptement fermés.

Face à cette résistance, l’Axe et le gouvernement de Soriotis vont réagir avec patience et habileté pour éviter que la situation ne s’envenime trop vite.

Non bien sur je plaisante, ils vont multiplier les opérations de nettoyage de sinistre mémoire, croyant qu’en terrorisant la population on obtiendrait sa soumission docile. Monumentale erreur comme dirait l’autre…. .

Quels plans pour l’avenir ?

Un état-major phosphore en permanence. On gère une opération et on prépare la suite. Bref cela ne s’arrête jamais. L’état-major du Groupe d’Armées Alliées des Balkans (GAAB) imagine donc de futures opérations pour reprendre la lutte sur son théâtre d’opérations.

On ne s’interdit rien y compris des manœuvres de grand style comme un débarquement près de Thessalonique, une offensive dans l’isthme de Corinthe et même un débarquement sur la côte albanaise ! Pas étonnant que cette offensive ait été officieusement baptisée TRIDENT par ses concepteurs.

Très vite cependant des plans plus modestes et plus raisonnables vont être imaginés, le plus évident _attaque dans l’isthme de Corinthe et franchissement du Golfe de Corinthe_ sera vite privilégié.

Es-ce à dire que les alliés vont contre-attaquer immédiatement ? Non bien entendu et ce au grand dam des gouvernements grecs et yougoslaves qui vont protester mezzo voce contre cet état de fait.

Pas moins de quinze avant-projets vont être étudiés. Comme nous l’avons vu plus haut, on ne se refuse rien y compris l’arrivée de divisions et de moyens supplémentaires. Ces différents plans ont pour nom de code une lettre de l’alphabet grec en l’occurrence Alpha, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Theta, Kappa, Omicron, Pi, Rho, Sigma, Upsilon, Phi, Khi et Omega.

Sur ces quinze avant projets, neuf (Alpha, Epsilon, Omicron, Rho, Sigma, Upsilon, Phi, Khi et Omega) prévoyaient un affrontement dans l’isthme de Corinthe et dans le Golfe de Corinthe selon des modalités différentes imposant plutôt un axe ou un autre de progression.

Les six autres sont plus hétérodoxes. Le projet GAMMA («Trident») prévoyait un débarquement à Thessalonique, une offensive dans l’isthme de Corinthe à J+1 et un débarquement sur la côte albanaise à J+2. Ensuite il sera toujours de décider quel axe privilégier.

Le projet DELTA prévoyait un débarquement au nord d’Athènes avec un mouvement tournant vers l’Albanie pour couper de leurs arrières les troupes de l’Axe déployées en Grèce.

Le projet ZETA prévoyait qu’une force amphibie ne débarque dans le Golfe de Corinthe pour s’emparer tout de suite à J+2/3 d’Athènes et faire s’effondrer le front italo-allemand. Pendant ce temps, sur le front de Corinthe, les troupes alliées seront chargées de faire pression pour empêcher le repli des troupes sur Athènes.

Le projet THETA prévoyait un débarquement sur la rive nord du Golfe de Patras pour foncer vers le nord pendant qu’un autre débarquement aurait lieu dans le Golfe de Saronique à l’ouest d’Athènes, les deux axes devant se retrouver dans le nord de la Grèce à la frontière albanaise. Un plan que n’auraient pas renié les allemands…… .

Le projet KAPPA prévoyait un débarquement à l’est de Thessalonique et un autre dans le sud de l’Albanie pendant que des coups de main seraient menés dans le Golfe de Patras, l’isthme de Corinthe et différentes îles de la mer Egée.

Le projet PI prévoyait un franchissement en force du Golfe de Patras et de l’isthme de Corinthe avec un assaut aéroporté pour créer un tapis pour faciliter la progression des troupes terrestres.