L’Espagne entre les alliés et l’Axe (1939-1954)

Un pays ruiné à reconstruire

Quand les combats de la guerre d’Espagne cessent enfin après quasiment trois ans de combat d’une violence inouie le pays est littéralement dévasté. L’économie est ruinée, des millions d’espagnols déplacés et nombre d’entre-eux ont tout à craindre du nouveau pouvoir.

Bien sur dans l’idéal il aurait été souhaitable que Franco offre une paix des braves à ses anciens ennemis républicains mais c’était mal connaître la personnalité du Caudillo et surtout les passions humaines.

Les premières années du régime franquiste sont marquées par une répression impitoyable. On ne compte plus les exécutions sommaires et celles réalisés après un jugement devant des tribunaux d’exception.

Ce n’est qu’à partir de fin 1941/42 que la répression se calme un peu, les cyniques disant que si cela s’est calmé en Espagne c’est parce qu’il n’y avait plus personne à fusiller ou à emprisonner.

C’est peut être aussi parce que Franco est convaincu que son pouvoir est solide et que la menace républicaine appartient au passé.

C’est aller un peu vite en besogne. En effet en 1944 des groupes armées recommencent à s’infiltrer en Espagne. Comme souvent dans ce genre de situation ces groupes frappent en Espagne avant de se replier dans le sud-ouest de la France où il bénéficient du soutien d’une importante diaspora.

Excédé Franco menace de ne plus reconnaître la frontière et donner quitus à l’armée et à la Guardia Civil pour poursuivre les guerilleros communistes, anarchistes et plus généralement républicains y compris sur le territoire français.

Le gouvernement français veut tout sauf une reprise de la guerre d’Espagne et va prendre des mesures de réassurance et de sécurisation en musclant le dispositif militaire et sécuritaire dans les Pyrenées.

Parallèlement des opérations de police décapitent les réseaux de soutien à la cause républicaine. Paris refuse cependant de livrer les militants au gouvernement espagnol faute de garanties sur le fait qu’ils ne seront ni torturés ni condamnés à mort.

L’arrivée au pouvoir du Parti Social Français (PSF) à été favorablement accueillie à Madrid. Un parti conservateur au pouvoir à Paris c’est l’assurance que le régime franquiste ne sera pas frontalement et immédiatement remis en cause.

Durant la Pax Armada l’Espagne tente de se reconstruire et de relancer son économie. Elle bénéficie pour cela de l’aide de la France et de la Grande-Bretagne qui ont tout intérêt à conserver la péninsule ibérique sous influence. C’est déjà le cas du Portugal qui est considéré par certains comme une colonie britannique ce qui à le don d’ulcérer la patrie de Camoes.

Comme Franco ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier il ne ferme pas la porte aux investissements allemands et italiens même si ces derniers sont forcément limités.

Du 27 au 30 décembre 1939 une conférence à lieu à Coblence pour régler la question polonaise. Ce sommet est un échec avant même son ouverture puisque les alliés exigeaient l’évacuation du territoire polonais par les troupes étrangères, le maintien de l’ordre devant être assuré par des troupes de pays neutres à savoir venant d’Espagne, d’Irlande, d’Argentine et de Suède. On ne verra jamais donc de soldats venus de la péninsule ibérique assurer l’ordre dans les rues de Varsovie ou de Cracovie.

Sur le plan intérieur après une phase de répression massive et sanglante, le régime franquiste lève le pied et préfère une répression plus subtile, plus ciblée.

Sur le plan politique le régime se structure. Plutôt qu’un régime fasciste le régime franquiste est plutôt un régime «national-catholique» proche de l’Estado Novo portugais.

On trouve une forme autoritaire de gouvernement, le culte du chef et un parti unique. Les racines de l’idéologie au pouvoir reposant davantage sur le passé que sur la recherche d’un homme nouveau on peut difficilement classer Franco dans la catégorie des fascistes.

Durant la Pax Armada la péninsule ibérique est partagée entre neutralité et engagement aux côtés des forces de l’Axe notament l’Espagne, Franco devant son arrivée en pouvoir au soutien massif de l’Italie et de l’Allemagne et dans une moindre mesure le Portugal de Salazar.

L’hypothèse d’une attaque espagnole qui apparaît possible en 1939 devient de plus en plus improbable au fur et à mesure où les années passent, Franco devant assurer son pouvoir face à des maquis communistes et anarchistes remuants, relancer l’industrie et réparer les dégâts de la guerre civile.

De plus, une politique d’influence est menée vis à vis de la faction pro-alliée du gouvernement espagnol pour faire pencher du côté d’une neutralité bienveillante la politique extérieure espagnole au grand dam de Ramon Serrano Suner, le cunadissimo «le beaufrerissime», beau frère de Franco (il à épousé la sœur de Carmen Polo la femme de Franco) et accessoirement ministre des Affaires Etrangères, notoirement connu pour ses sympathies pro-allemandes.

Cette politique d’influence est mené en liaison avec la Grande-Bretagne et les Etats-Unis du moins jusqu’en 1944 quand le président Linbergh tourne le dos à l’Europe, renforçant l’isolationisme américain.

Outre l’action des diplomates français à Madrid et à Lisbonne, on trouve une aide économique en argent et en nature (huile, blé, charbon) sans parler d’une livraison très discrète de matériel militaire.

Résultat si en 1948, des troupes françaises sont déployées dans les Pyrénées c’est plus pour donner le change vis à vis des allemands ce que Franco dans son palais d’Orient à Madrid comprend très bien.

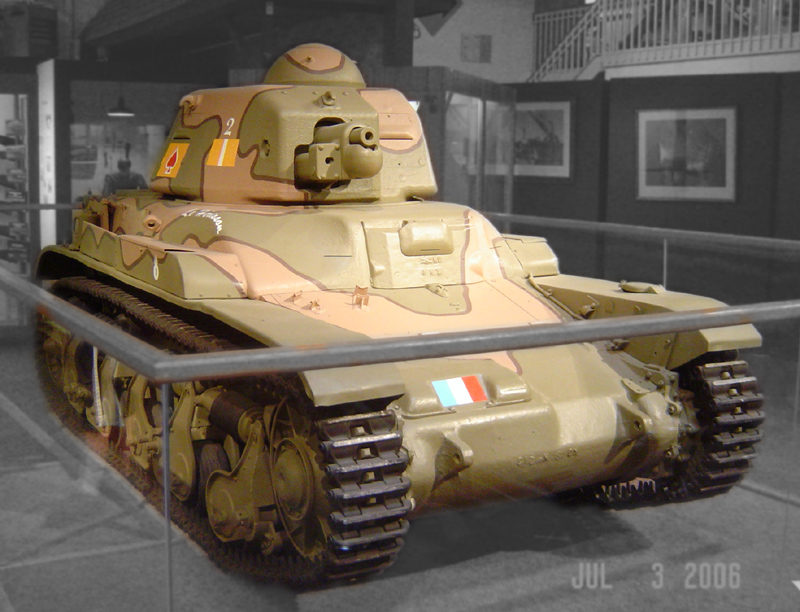

Sans que cela soit mirobolant la situation s’améliore peu à peu ce qui permet même à Franco d’engager le processus de modernisation de son armée pour faire face à toute éventualité qu’il s’agisse d’une reprise de la guérilla républicaine ou une invasion par une puissance étrangère. Des projets grandioses voient le jour mais ces projets doivent être rapidement remisés dans les cartons au grand dam de leurs partisans.

Es-ce à dire que l’Espagne va s’engager dans la guerre en cas de nouveau conflit ? La réponse ne va pas tarder.

L’Espagne dans le second conflit mondial

Le 5 septembre 1948 le monde s’embrase à nouveau sauf que cette fois tout le monde sait que cela se terminera par un K.O et non par une victoire aux points.

L’Espagne est en meilleure santé économique qu’en 1939, l’industrie est repartie, l’agriculture à été relancée, le tout bien aidé par la France et la Grande-Bretagne (et dans une moindre mesure par l’Allemagne et l’Italie) mais delà à s’engager dans un camp ou dans l’autre…… .

Très vite il devient évident que l’Espagne choisit à nouveau la voie de la neutralité qui lui permet de bénéficier de retombées économiques intéressantes tout en évitant d’avoir à choisir un camp quitte à s’en mordre les doigts si jamais c’est le camp opposé qui devait l’emporter.

L’Espagne va cependant être affectée par le conflit. Elle va ouvrir discrètement ses ports aux sous-marins allemands et italiens qui seront ravitaillés et parfois réparés, les alliés se chargeant de rappeler à Madrid de ne pas pousser le bouchon trop loin.

Le territoire espagnol va aussi être le théâtre d’une guerre de l’ombre dont on ne mesure pas encore toute l’ampleur, certaines archives n’étant pas encore accessibles.

Si le territoire espagnol ne sera pas directement touché par les combats, de nombreux espagnols vont participer à la guerre.

En France de nombreux républicains ont trouvé refuge dans des camps de sinistre mémoire. Cette Retirada qui à marqué au fer rouge de nombreuses familles à fait place progressivement à une certaine assimilation à la France. Cette assimilation s’est effectuée notamment au travers de l’engagement de plusieurs dizaines de milliers d’espagnols dans la Légion Etrangère, de nombreux ibères au képi blanc s’illustrant sur tous les théâtres d’opérations où la Légion va être engagée.

Des espagnols vont également participer à la guerre aux côtés des allemands. Ces hommes étaient pour beaucoup des ouvriers qui fuyant la misère d’une Espagne ravagée avaient préféré tenter leur chance en Allemagne.

Au cours de la guerre civile les différents camps vont engager des espagnols comme troupes de choc pour tenter de s’emparer du pouvoir.

Quand le second conflit mondial éclate, l’attaché militaire espagnol à Berlin propose au gouvernement allemand de lever une division espagnole pour combattre sous l’uniforme allemand.

L’idée est d’abord accueillie avec scepticisme tant par le gouvernement allemand que par le gouvernement espagnol qui rappelle son attaché à Madrid (ce qui tenderait à prouver qu’il à agit de son propre chef).

Pourtant cette idée va aboutir au printemps 1949 avec la création du RVEA (Regimiento de voluntarios espanoles en alemania), un régiment d’infanterie légère, d’infanterie de choc considéré comme l’un des meilleur de l’armée allemande.

Ce régiment va attirer également des aventuriers venus d’Amérique Latine mais aussi des déserteurs espagnols de la Légion Etrangère !

En dépit de pertes sensibles les volontaires sont suffisamment nombreux pour créer une brigade puis division entrée dans l’histoire comme la Division Azul (Division Bleu), nombre de soldats étant des chemises bleuses phalangistes.

Cette division va combattre d’abord dans les Balkans non pas lors de l’opération MARITSA proprement dite mais durant les opérations de nettoyage menées alors que le gros des combats se déroulaient en Grèce.

La division va ensuite combattre en Russie lors de l’opération BARBAROSSA où elle s’illustre, s’attirant très vite le respect des allemands comme des soviétiques.

Elle subit de lourdes pertes lors de la contre-offensive soviétique. Reconstituée, elle combat durant l’opération FRIEDRICH où là encore les pertes sont lourdes, très lourdes, trop lourdes. La division réduit au statut de brigade est finalement évacuée en direction de l’Allemagne où elle est dissoute en mars 1953.

Certains restent en Allemagne comme ouvriers, d’autres s’engagent dans la Waffen S.S tandis que d’autres tentent de rentrer en Espagne non sans mal.

L’action de cette division est célébrée par la propagande franquiste. Les survivants de la division vont atteindre les postes les plus élevés de l’armée espagnole. A noter que quelques portugais (une petite centaine) ont également participé à cette aventure de la Division Bleue.

Comme nous l’avons vu plus haut des sous-marins allemands et italiens ont pu se ravitailler et être réparés dans les ports espagnols.

Les alliés sont au courant mais au moins dans un premier temps laisse faire car une péninsule ibérique neutre est plus intéressante pour eux. A la fin de 1952 ces escales cessent, les alliés sifflant la fin de la récréation sans que Franco n’y éprouve un quelconque chagrin, le madré Caudillo ayant compris que le sort de la guerre à tourné en faveur des alliés.

Durant le conflit, l’Espagne reconnaît le Nouvel Etat Croate du Poglavnik Ante Pavelic et envoie un ambassadeur qui va y rester jusqu’à la fin du conflit.

Quand le conflit s’arrête le 30 avril 1954, l’Espagne sort indemne du conflit. Elle en à même profité en partie avec des commandes passées par les alliées. La situation économique est assez bonne mais bien entendu la situation politique reste tendue avec une absence totale de libertés et un régime toujours aussi répressif. Il faudra plus de vingt ans pour l’Espagne redevienne une démocratie.