1949 : QUAND L’ORAGE MENACE PUIS ECLATE…..

Situation globale au 1er janvier 1949

Quand débute la 49ème année du siècle, le second conflit mondial entre dans son cinquième mois soit deux de plus que la Guerre de Pologne neuf ans plus tôt.

Seule l’Europe est pour le moment concernée par les combats même si le reste du monde est touché par le conflit.

La Scandinavie est occupée par les allemands après le succès de l’opération WESERÜBUNG au Danemark et en Norvège. Ces deux pays sont immédiatement fortifiés et transformés en forteresses pour projeter de la puissance en Mer du Nord voir dans l’Atlantique.

En Méditerranée, la Sardaigne à été occupée par la France (opération SCIPION) et les marines franco-britanniques se montrent particulièrement agressives contre une Regia Marina qui hésite à relever le gant tant elle sait que son industrie ne pourrait remplacer les navires perdus.

L’année 1949 s’ouvre donc sur une sorte de match nul, victoire de l’Axe en Scandinavie et victoire alliée en Méditerranée en attendant de futures opérations (opération MERKUR en Méditerranée et opération FALL GELB sur le front ouest)

Ordre de Bataille de l’Axe

Italie

2ème Armée

Cette armée est venue de Vénétie et doit foncer vers le sud pour s’emparer le plus vite possible de l’Istrie et de la Dalmatie quitte à priver les oustachis de tout accès à l’Adriatique.

-Groupement Motorisé d’Armée :

quatre bataillons de chars moyens (deux de M-14/41 et deux de M-15/42)

-5ème Corps d’Armée (5ème CA) :

-Un Etat-Major

-Unités d’artillerie lourde

-Unités du génie

-Unités de transmission

-Unités de carabiniers

-Unités de soutien logistique

-3ème Division d’Infanterie Alpine «Julia»

-5ème Division d’Infanterie «Cosseria»

-7ème Corps d’Armée (7ème CA) :

-Un Etat-Major

-Unités d’artillerie lourde

-Unités du génie

-Unités de transmission

-Unités de carabiniers

-Unités de soutien logistique

-14ème DI «Isonzo»

-17ème DI «Pavia»

-Réserve d’Armée :

47ème DI «Taro» et 48ème Division d’Infanterie «Bari»

-Groupe d’Armées d’Albanie

Ce Gruppi Armati de Albania regroupe deux armées, la 3ème Armée déjà présente en Albanie et la 8ème venue d’Italie à travers l’Adriatique non sans mal car l’aviation et les sous-marins alliés ont pu lancer plusieurs attaques, entrainant la perte de plusieurs navires de charge avec les fantassins embarqués, les fournitures et le ravitaillement. A cela s’ajoute l’impact sur la psychologie et le moral des survivants.

-Un Etat-Major de Groupe d’Armées (HQ à Tirana)

-Réserve Générale :

la 49ème DI «Parma» doit assurer la défense de l’Albanie et la Division Blindée «Littorio» doit exploiter la percée acquise par les unités des 3ème et 8ème Armée.

-3ème Armée

-Groupement de Bataillons de Chars : trois bataillons de chars (un de M-13/40, un de M-14/41 et un de M-15/42)

-6ème Corps d’Armée :

-Un Etat-Major

-Unités d’artillerie lourde

-Unités du génie

-Unités de transmission

-Unités de carabiniers

-Unités de soutien logistique

-Deux compagnies de chars équipés de M-15/42

-15ème DI «Bergamo» et 18ème DI «Messina»

8ème Corps d’Armée :

-Un Etat-Major

-Unités d’artillerie lourde

-Unités du génie

-Unités de transmission

-Unités de carabiniers

-Unités de soutien logistique

-Deux compagnies de chars équipés de M-15/42

-20ème DI «Friuli» et 1ère Division d’Infanterie Alpine «Taurinense»

-8ème Armée

-Groupement de bataillons de chars : trois bataillons de chars (deux équipés de M-15/42 et un équipé de M-14/41)

-9ème Corps d’Armée :

-Un Etat-Major

-Unités d’artillerie lourde

-Unités du génie

-Unités de transmission

-Unités de carabiniers

-Unités de soutien logistique

-Deux compagnies de chars légers équipés de M-14/41

-23ème DI «Ferrara» et 28ème DI «Aosta»

-11ème Corps d’Armée :

-Un Etat-Major

-Unités d’artillerie lourde

-Unités du génie

-Unités de transmission

-Unités de carabiniers

-Unités de soutien logistique

-Deux compagnies de chars légers équipés de M-13/40

-29ème DI «Piemonte» et 30ème DI «Sabaudo»

*

**

Naturellement la Regia Aeronautica déploie des unités de chasse, de bombardement et de reconnaissance pour appuyer les troupes au sol.

Les unités destinées à l’appui et la protection de l’opération CAESAR sont d’abord fournies par le Comando Aero Albania ou Commandement Aérien Albanie qui comprend les éléments suivants (sachant que tous ne sont pas engagés dans l’opération puisqu’il faut également assurer la protection du territoire envahit et annexé en avril 1939) :

-7ème Division Mixte :

-Une escadre de bombardement et d’attaque au sol disposant d’un groupe de Savoia-Marchetti SM-89 Lupo I et deux groupes CANSA FC-20. Quand l’opération CAESAR sera déclenchée, un groupe de CANSA FC-20 sera conservé en Albanie pour faire face à toute éventualité.

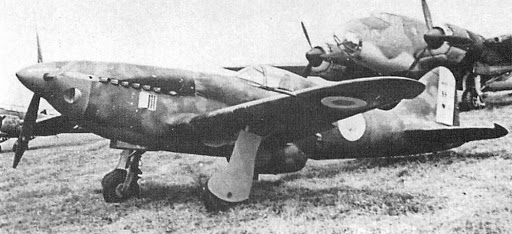

-Une escadre de chasse disposant d’un groupe de Macchi C-202 et un groupe de Reggiane Re-2002

-Groupe Indépendant de Reconnaissance (GIR) : Reggiane Re-2003

Impossible donc de mener une opération digne de ce nom contre la Grèce avec ces moyens en dépit du fait que la menace aérienne grecque est limitée et qu’il est probable que nombre d’unités hellènes seront amenées à défendre Athènes et Thessalonique, la première parce que capitale, la seconde parce que port et ville industrielle grecque majeure.

Des renforts vont donc être fournis par les unités de la 4ème Région Aérienne dont l’état-major est implanté à Bari. Elle comprend les unités suivantes :

-12ème Division Mixte

-Une escadre de bombardement volant sur Savoia-Marchetti SM-79

-Une escadre de bombardement volant sur Savoia-Marchetti SM-89 Lupo I

-Une escadre de chasse disposant de deux groupes de Macchi C-202 et un groupe de Reggiane Re-2001

-Groupe Indépendant de Bombardement (GIB) : Piaggio P-108B

-Groupe Indépendant de Reconnaissance (GIR) : Savoia-Marchetti SM-89 Lupo II

Sur toutes ces unités seule une partie passe en Albanie _les avions en vol, les échelons sols par bateau avec comme on dit de la perte en ligne liée aux avions et aux sous-marins ennemis_ en l’occurrence les éléments suivants :

-Deux groupes de Savoia-Marchetti SM-79

-Un groupe de Savoia-Marchetti SM-89 Lupo II

-Un groupe de Macchi C-202 et un groupe de Reggianre Re-2001

-Le groupe de Savoia-Marchetti SM-89 Lupo II

A cela s’ajoute des moyens fournis par l’Aviazione Navale Operativa per la Regia Marina plus précisément les unités de la Divisione Egeo qui dispose de deux squadriglia, les 147. et 185. qui disposent d’hydravions CANT Z-511.

Eventuellement des unités de la Divisione Iono basée dans la région de Tarente même si la pression alliée dans la région rend cette possibilité peu évidente de prime abord.

Ces moyens sont relativement importants mais ne sont pas non plus écrasants ce qui rend les grecs optimistes dans la possibilité de disputer durablement le ciel national aux avions italiens.

—*-

Les unités engagées pour l’opération MARITSA sont essentiellement fournies par la 1ère Région Aérienne dont l’état-major est installé à Milan. Un état-major spécifique est installé à Venise pour coopérer au mieux avec la 2ème Armée.

Toutes les unités présentes en septembre 1948 ne sont pas engagées, la Regia Aeronautica devant également protéger le «triangle d’or» Milan-Turin-Gênes où se trouvent nombre d’industries stratégiques.

C’est ainsi que la 2ème division de chasse disposait de deux escadres à quatre groupes de Macchi C-205, une escadre à trois groupes de Macchi C-202 et un groupe de bimoteurs Savoia-Marchetti SM-91 soit douze groupes de chasse et un total de 232 chasseurs (160 Macchi C-205, 60 Macchi C-202 et 12 Savoia-Marchetti SM-91).

Sur ces 232 chasseurs, sur ces douze groupes sont engagés au dessus de la Yougoslavie quatre groupes de Macchi C-205 et deux groupes de Macchi C-202 soit un total de 120 chasseurs.

C’est ainsi que la 4ème division de bombardement disposait d’une escadre de trois groupes de Fiat BR-20 (54 exemplaires), d’une escadre de trois groupes de CANT Z-1017 (54 exemplaires) et d’une escadre de CANT Z-1018 (54 exemplaires) soit 162 bombardiers.

Initialement un groupe de Fiat BR-20 est engagé contre la Yougoslavie aux côtés d’un groupe de Z-1017 et d’un groupe de Z-1018, les autres groupes vont rester en «réserve stratégique» ou vont mener des raids sur la France avec des résultats décevants.

La 6ème division de bombardement comprend une escadre de trois groupes de Fiat BR-20 (54 exemplaires), une escadre de trois groupes de CANSA FC-20 (54 exemplaires) et une escadre de CANT Z-1018 Leone (54 exemplaires) soit un total de 162 bombardiers et d’avions d’assaut.

Un groupe de Fiat BR-20 mène des frappes «en profondeur» en Yougoslavie, un groupe de CANSA FC-20 va assurer l’appui des troupes au sol et un groupe de CANT Z-1018 Leone vont mener des missions d’interdiction pour géner la montée en ligne des renforts yougoslaves.

Le Groupe Indépendant de Reconnaissance disposant de Savoia-Marchetti SM-89 Lupo II va mener des missions de reconnaissance et d’observation au dessus de l’ancien Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Des unités de la 3ème Région Aérienne (Rome) sont également engagées notamment le groupe des Piaggio P-108B de la 5ème division de bombardement et un groupe de chasse lourde volant sur Savoia-Marchetti SM-91, un groupe issus de la 8ème division de chasse.

On trouve également une Brigata aerea de Cooperazione (Brigade Aérienne de Coopération) disposant de trois groupes de quatre escadrilles soit douze escadrilles (quatre volant sur Ro-37, deux volant sur Ca-313, deux volant sur Ca-311 et quatre volant sur Re-2003).

Des unités aéronavales sont également utilisées, des unités de l’Aviazione Navale Operativa per la Regia Marina.

On trouve tout d’abord le 2ème Groupe Aérien Embarqué du porte-avions Don Juan de Austria soit deux squadriglie de chasse (14 et 16) volant sur Reggiane Re-2005M, deux squadriglie de reconnaissance et de torpillage (17 et 19) volant sur Reggiane Re-2003B et un squadriglie de bombardement en piqué (21) volant sur Junkers Ju-87C.

On trouve également les hydravions embarqués sur les croiseurs et les cuirassés (Reggiane Re-2003C) et des hydravions et des bombardiers-torpilleurs de la Divisione Adriatico en l’occurence le 142 Squadriglia Ricognizione volant sur CANT Z-506 et le 41 Squadriglia Aerosiluranti volant sur CANT Z-1018 Leone.

*

**

Pour assurer le succès de l’opération CAESAR, la Regia Marina va déployer des moyens importants pour déjà couvrir le passage des troupes de l’Italie péninsulaire à l’Albanie puis assurer la couverture du flanc occidental du dispositif contre une intervention soit de la marine grecque ou des marines alliées.

-Porte-avions Don Juan de Austria

-Cuirassés Giulio Cesare et Roma

-Croiseurs lourds Gorizia Bolzano Ragusa

-Croiseurs légers Muzzio Atendolo et Eugenio di Savoia

-Croiseur léger antiaérien Etna

-Croiseurs éclaireurs Giulio Germanico et Claudio Druso

–Cacciatorpidiniere Castelfidardo Quintino Sella (escorte du Don Juan de Austria) Freccia Dardo (escorte du Giulio Cesare) Confienza Monzanbano (escorte du Roma) Artigliere Geniere (missions recherche et destruction)

-Sous-marins Acciaoio Ondino Corridoni

-Vedettes lance-torpilles de la 3a Flottiglia MAS

-Torpilleurs légers Angelo Barssini Enrico Cosenz et Nicola Fabrezi

-Navires de soutien : pétrolier Cocito transport d’eau/navire amphibie Garigliano Transport Cherso

-Mouilleur de mines Gallipoli

—-*

La Regia Marina va déployer des forces non négligeables pour assurer la protection, l’appui et le soutien des forces envahissant la Yougoslavie. Elle craint moins la marine yougoslave qu’une intervention décidée des marines françaises et britanniques en Adriatique. Certains navires ont participé également à l’opération CAESAR.

-Porte-avions Don Juan de Austria

-Cuirassés Francesco Caracciolo Giulio Cesare et Impero

-Croiseurs lourds Gorizia Bolzano Napoli

-Croiseurs légers Muzzio Atendolo Emanuele Filiberto Duca d’Aosta et Eugenio di Savoia

-Croiseurs éclaireurs Scipione Africano et Attilio Regolo

-Des destroyers chargés principalement de la protection du porte-avions et des cuirassés contre les sous-marins, l’aviation et leurs homologues ennemis qu’ils soient yougoslaves, français ou britanniques.

On trouve au total dix cacciatorpidiniere. Si les Lampo et Baleno sont destinés à des missions «recherche et destruction», les autres assurent la protection des grandes unités déployées par la marine royale italienne en l’occurence les Freccia et Dardo (cuirassé Giulio Cesare), les Ascari et Lanciere (cuirassé Francesco Caracciolo), les Calafini et Francesco Crispi (cuirassé Impero), les Castelfidardo et Quintino Sella (porte-avions Don Juan de Austria).

-Des sous-marins sont également déployés, des sous-marins issus du 4° Grupo Sommergibili déployé à Tarente. Ces sous-marins doivent empêcher l’intervention des flottes franco-britanniques dans l’Adriatique, mener des missions de surveillance voir d’attaque contre la marine royale yougoslave.

Sont ainsi engagés les sous-marins Acciaoio, Argento, Reginaldo Giuliani, Brin, Bronzo, Ondino et Corridoni soit un total de huit sous-marins immédiatement déployés, d’autres «torpilleurs submersibles» se tenant prêts à prendre la mer pour remplacer ou renforcer leurs congénères.

-Des navires légers de combat sont également déployées pour protéger des navires de transport, des navires de soutien et lutter contre les vedettes lance-torpilles yougoslaves.

On trouve ainsi les torpilleurs Ariete et Stella Polare, les torpilleurs légers Impetuoso et Impavido

-Huit vedettes lance-torpilles venues de Tarente

-Des transports et des pétroliers qui vont suivre la progression des troupes au sol. On trouve le ravitailleur d’hydravions Giuseppe Miraglia, le pétrolier Isonzo, le ravitailleur de sous-marins Paccinotti et quatre cargos réquisitionnés aux côtés de deux transports de troupes.