La Crise des Sudètes et la Deuxième République Tchécoslovaque

La Crise des Sudètes et la capitulation de Munich

Comme nous l’avons vu plus haut les allemands n’ont jamais accepté l’intégration à la Tchécoslovaquie estimant qu’ils devaient soit rejoindre l’Allemagne ou alors la République d’Autriche (ex-République Allemande d’Autriche).

La région s’agite donc ce qui pose de sérieux problèmes au gouvernement de Prague car cette région frontalière avec l’Allemagne doit accueillir un système fortifié comparable à la Ligne Maginot.

Voilà pourquoi le gouvernement tchécoslovaque va d’abord tenter de calmer le jeu pour éviter que la région n’explose.

En face certains font preuve de bonne volonté, les partis dominant jusqu’en 1935 étant les chrétiens-sociaux, les sociaux-démocrates et les agrariens. On trouve même de nombreux communistes. Certains de ces partis appuient même le gouvernement de Prague, plusieurs allemands des Sudètes sont ministres. Nous sommes donc loin des allemands opprimés et martyrisés que décrivait la propagande nazie pour justifier ses actions.

L’arrivée au pouvoir des nazis change clairement la donne. En 1933 le gouvernement tchécoslovaque interdit deux partis allemands. En riposte Konrad Henlein met sur pied le Front Patriotique des Allemands des Sudètes qui devient en 1935 le Parti des Allemands des Sudètes (Sudetendeutche Partei SdP) pour pouvoir participer aux élections. Pour une première c’est une réussite puisqu’il remporte 44 sièges faisant de ce parti le deuxième derrière le parti Agrarien mais le premier en nombre de voix.

En 1937 le gouvernement tchécoslovaque cherche toujours à calmer le jeu alors que Henlein aiguillonné et soutenu par Berlin ne cesse de jeter de l’huile sur le feu.

L’Anschluss réalisé le 12 mars 1938 aggrave la situation puisque la frontière germano-tchécoslovaque s’accroit encore rendant encore plus sensible le maintien du «quadrilatère bohémien» dans l’Etat tchécoslovaque.

Le 24 avril 1938 le SdP publie un programme en huit points pour la mise en place d’un territoire allemand autonome. Ce programme est clairement rédigé pour être inacceptable pour le gouvernement tchécoslovaque, pousser ce dernier à la faute et justifier une intervention militaire allemande.

A la mi-mai 1938 des mouvements de troupes ont lieu côté allemand ce qui pousse Prague à ordonner une mobilisation partielle de son armée. Détail intéressant la mobilisation se passe dans le calme y compris dans la région des Sudètes.

En juin 1938 sous la pression de Londres, Prague accepte les revendications de Henlein mais ce dernier cherche à tout prix le conflit.

Le 12 septembre 1938 lors d’un discours tenu au Congrès du NSDAP à Nuremberg Hitler appelle les Sudètes à se révolter contre le gouvernement tchécoslovaque. Des émeutes éclatent ce qui pousse Prague à décréter la loi martiale. Henlein et ses proches doivent fuir en Allemagne. Le parti allemand des sudètes est interdit le 16 septembre 1938.

Pour éviter la guerre mais pas le déshonneur, les alliés occidentaux proposent la réunion d’une conférence qui se tient à Munich en présente de l’Allemagne, de l’Italie, de la France et de la Grande-Bretagne mais ni de la Tchécoslovaquie ni de l’URSS.

Moscou propose une assistance militaire à la Tchécoslovaquie (NdA dont on peut douter de l’efficacité en raison des purges qui frappent la RKKA) mais à condition que la France en fasse autant.

Il faudrait cependant obtenir l’accord de la Pologne et/ou de la Roumanie pour faire transiter des troupes soviétiques. Si Bucarest est ouverte à la discussion (en dépit de solides contentieux frontaliers avec l’URSS), Varsovie refuse catégoriquement.

Détail qui n’en est pas un, la France ne fait aucunement pression sur son allié polonais pour le pousser à accepter un transit de troupes soviétiques moins de vingt ans après la guerre entre les deux pays.

Suite à deux jours de conférence (29 et 30 septembre 1938), un accord est signé. Il fait consensus en France et en Grande-Bretagne où les munichois sont majoritaires. En France les communistes votent contre la ratification de l’Accord ce qui provoque la fin officielle du Front Populaire.

Chamberlain acclamé à sa descente d’avion déclare «ramener la paix pour notre temps» alors que Daladier persuadé d’être hué à sa descente d’avion au Bourget pour avoir tant concédé et si peu obtenu est stupéfait d’être acclamé.

Dans sa voiture il aurait déclaré selon la légende «Les cons si ils savaient…..» ce qui à moins de prestance que la célèbre phrase de Churchill «Vous aviez le choix entre la guerre et le déshonneur, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre», phrase qui visiblement et comme beaucoup de bons mots historique n’à jamais été dite sous cette forme.

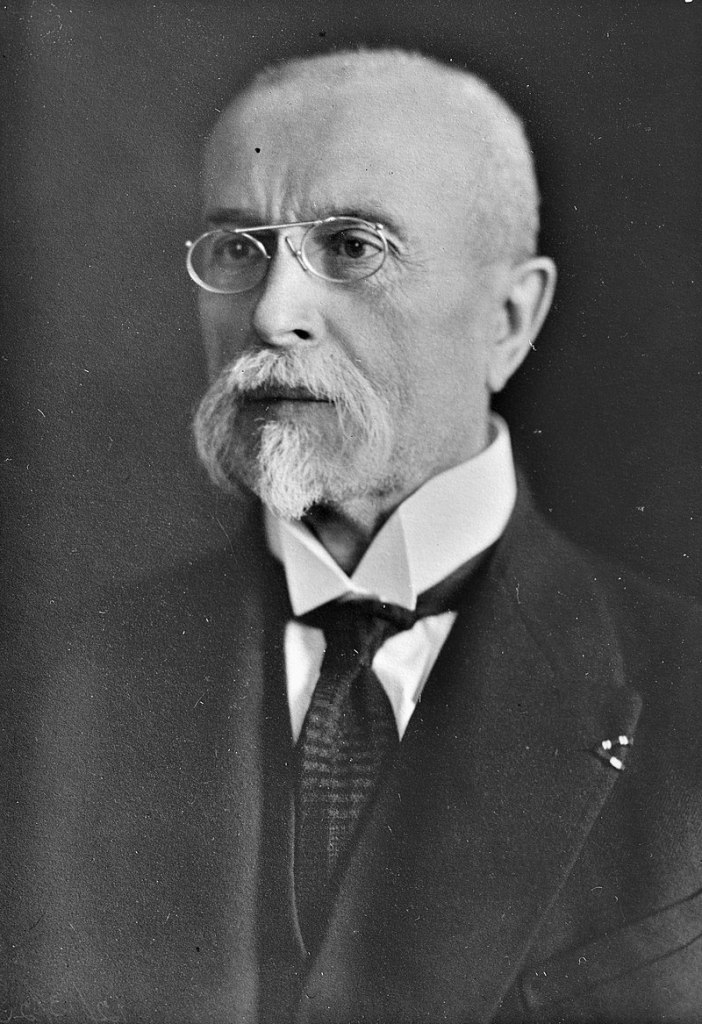

Benes démissionne le 5 octobre 1938, les tchèques sont expulsés des territoires occupés par les allemands. Les tchèques se sentent légitimement trahis et plus grave les franco-britanniques sortent gravement discrédités ce qui à sans nul doute contribué au rapprochement germano-soviétique.

En Allemagne cet accord fait capoter un coup d’état militaire anti-nazi qui aurait du être déclenché dès le début du conflit que tout le monde pensait imminent.

Selon le texte des Accords de Munich, l’évacuation des territoires débute dès le 1er octobre et doit s’achever le 10. Aucune destruction ne sera admise, les conditions de l’évacuation devant être in fine déterminés par une commission composée de membres des pays signataires.

Cette commission déterminera également les régions soumises à plébiscite qui seront entre-temps occupées par des troupes internationales (NdA A ma connaissance cela n’à pas eu lieu).

Une commission internationale fixera les frontières définitives du nouvel état et dans un délai de six mois les territoires pourront être exclus ou transférés.

Dans un délai de quatre semaine tout allemand des Sudètes qui le souhaitera pourra être libéré des unités militaires et policières d’un Etat dont il n’est plus citoyen. Les prisonniers politiques doivent être libérés dans ce delai.

Les nouvelles frontières sont garanties (sic) par Paris et Londres, Berlin et Rome feront pareil quand la question des minorités polonaises et hongroise sera réglée (re-sic). Si le problème n’est pas réglé dans un délai de trois mois, une nouvelle conférence internationale se réunira.

Le 21 octobre 1938 les allemands des Sudètes deviennent officiellement citoyens du Reich.

Les Allemands des Sudètes avaient également leurs cousins orientaux, les Allemands des Carpathes présents en Slovaquie depuis le XIIIème siècle à une époque où les rois de Hongrie cherchaient des spécialistes pour développer leur royaume et notamment dans le domaine de l’extraction minière.

Très vite les populations germanophones forment des groupes puissants au sein des villes de la région, élites qui ne sont pas aussi homogène que cela puisqu’on trouve des catholiques, des juifs et des protestants.

Durant la période de la 1ère République Tchécoslovaque plusieurs partis ethniques représentent les intérêts des allemands. La rivalité naturelle entre partis n’empêche pas la mise sur pied de listes communes pour profiter à plein du système proportionnel. Force est néanmoins de constater que l’électorat germanophone est extrêmement volatile.

Lors des élections législatives de 1935, le Karpathendeutschen Partei (Parti des allemands des Carpathes) fait liste commune avec le SdP ce qui permet à ce parti d’obtenir un siège à la Chambre et un autre au Sénat.

En 1938/39 lors de la mise en place de l’Etat slovaque autonome, le parti centriste (Zentrum Deutsche Partei) et le KdP sont remplacés par le Deutsche Partei. Le 26 octobre 1938 un secrétariat d’Etat pour les intérêts du groupe national allemand en Slovaquie est mis sur pied. Les allemands des Carpathes ont deux puis trois sièges au parlement slovaque.

Durant la Pax Armada les relations entre le gouvernement slovaque et sa minorité allemande sont empreintes d’une profonde méfiance puisque cette population est considérée comme une cinquième colonne allemande et rappelle la sujetion de l’Etat slovaque à Berlin.

A plusieurs reprises des affrontements opposent la police slovaque à des manifestants slovaques germanophones. Cela ne va jamais très loin, Berlin rappelant très vite que la Slovaquie n’existe comme Etat indépendant que parce qu’ils le veulent bien.

Durant le second conflit mondial les allemands de Slovaquie s’engagent massivement dans l’armée slovaque, combattant notamment sur le front de l’est. Contrairement à la propagande du régime nazi, ils ne sont pas montrés forcément meilleurs que les autres populations de la Slovaquie.

Avec l’avancée de l’Armée Rouge, les allemands de Slovaque vont fuir vers l’ouest ou pour certains vers le sud, préférant être capturés par les alliés occidentaux que par les soviétiques.

Expulsés de Slovaquie sauf rares exceptions (personnes ayant résisté, conjoint de «slovaque de souche» ou travailleur qualifié) ils se sont réinstallés en Bavière où ils forment un groupe d’influence très bien organisé pour défendre une mémoire que la Slovaquie indépendante hésite à reprendre à son compte tant elle paraît positive pour certains côtés mais problématiques pour beaucoup d’autres.

La Deuxième République Tchècoslovaque

Ce nom de Deuxième République Tchécoslovaque est un nom d’usage car officiellement le pays continue d’être gouverné selon la constitution de 1920 mais comme le pays à perdu une bonne partie de son territoire et devient indéfendable face à une offensive allemande on considère que du 1er octobre 1938 au 15 mars 1939 la Tchécoslovaquie à connu sa deuxième république.

Le président Edouard Benès démissionne le 5 octobre 1938. Il est remplacé par un président par interim le général Jan Syrovy qui passe le relais à Emil Hacha élu le 30 novembre 1938.

La Bohème et la Moravie ont perdu 38% de leur superficie, la Hongrie à annexé 11882km² à la frontière slovaque et en Ruthénie (1er accord de Vienne).

Le gouvernement tchécoslovaque fait face à un afflux de réfugiés et à l’agitation des slovaques ce qui impose l’envoi de renforts militaires à l’est.

Le 6 octobre 1938 un accord est trouvé pour transformer la Tchécoslovaquie en république fédérale avec un gouvernement slovaque autonome avec à sa tête Josef Tiso.

Aux élections du 18 janvier 1939 le Parti du Peuple Slovaque reçoit 98% des voix et en février Hitler accorde son soutien à un Etat slovaque indépendant probablement moins par sympathie pour les slovaques que pour faire pression sur Prague mais aussi sur Budapest.

Le 22 février 1939 Josef Tiso propose de déclarer l’indépendance. Emil Hacha décrète la loi martiale, l’armée tchécoslovaque intervient le 9 mars, Tiso étant destitué.

Le 14 mars 1939 Tiso soutenu mais aussi pressé par les allemands déclare la Slovaquie indépendante. Légaliste il à demandé un vote du parlement, un vote fait dans un contexte difficile avec rumeurs (des fake news dirions nous aujourd’hui) et des pressions.

Parallèlement Emil Hacha est convoqué à Berlin. Hitler menace le pays d’une intervention militaire, d’un bombardement sur Prague. Le président tchécoslovaque qui sait ne pouvoir résister, qui sait que les alliés occidentaux ne bougeront pas cède mais contrairement à la légende il n’aurait fait ni malaise ni crise cardiaque.

Le 15 mars 1939 les allemands entrent en Tchécoslovaquie sans résistance ou presque.

A notre connaissance nous ne trouvrons qu’un exemple de résistance armée, un affrontement qui à lieu à Ostrava la Bataille des Casernes de Cajanek mais ce combat n’à été provoqué que parce que les allemands ont coupé les communications avant que l’ordre de ne pas résister soit envoyé au 8ème régiment d’infanterie.

Le commandant des soldats tchécoslovaques, le capitaine Karel Pavlik parviendra à gagner la France à rejoindre l’armée tchécoslovaque en exil et combattra durant la Campagne de France, recevant la Légion d’Honneur et la Médaille Militaire à titre posthume.

La Tchécoslovaquie après à peine vingt ans d’existence disparaît avec une Slovaquie indépendante et un protectorat de Bohème-Moravie.

En octobre 1939 Edouard Benès forme à Londres un gouvernement en exil qui est reconnu par les alliés comme le seul gouvernement tchécoslovaque légitime. Il reviendra à la libération du pays en 1954 mais la Troisième République Tchécoslovaque sera très éphémère mais ceci est une autre histoire.

Le 15 mars l’Ukraine Subcarpathique proclame son indépendance mais aussitôt les hongrois occupent la région.

Les allemands mettent la main sur une puissante industrie militaire qu’ils vont faire tourner à leur profit. Ils récupèrent aussi les précieux stocks de l’armée tchécoslovaque ce qui compensera nombre de carences d’une armée qui n’à commencé sa remontée en puissance officiellement qu’à partir de 1935.

L’armée de terre récupère 2175 canons, 469 chars, 500 pièces de DCA, 43000 mitrailleuses, 1.09 million de fusils, 114000 pistolets, des millions d’obus et de projectiles divers. De quoi équiper ou rééquiper plusieurs divisions d’infanterie voir des Panzerdivision, plusieurs de ces unités recevant des chars tchécoslovaques.