La Yougoslavie dans le second conflit mondial

La Yougoslavie en guerre : une courte mais héroïque résistance

Situation politique et militaire de la Yougoslavie en septembre 1948

Le 5 septembre 1948 ce que de nombreuses personnes redoutaient se produit : l’Europe bascule dans la guerre.

Cette fois tout le monde est certain, cette guerre n’allait pas durer trois mois mais partait pour plusieurs années, presque six pour être exact avec à la clé des dizaines de millions de morts et des milliards de francs, de dollars et de livres sterling de dégats.

La Yougoslavie est dans une situation très inconfortable. Elle n’est ni pro-alliée (malgré l’accord le 14 septembre 1945) ni pro-Axe, elle cherche une troisième voie en maintenant une forme de neutralité.

Neutralité ne veut pas dire faiblesse puisque dès le 30 août 1948 le gouvernement de Pierre II ordonne la mobilisation générale officiellement pour préserver «la paix et la neutralité dans la région».

Cette mobilisation se passe bien. Le plan rédigé en 1930 et révise à plusieurs reprises (la dernière fois en 1947 avec l’influence de la MMFY) est bien exécuté. Il y à des incidents dans quelques régions mais dans l’ensemble les croates et les slovènes acceptent de rejoindre les casernes et de renforcer l’armée royale yougoslave.

En septembre 1948 le roi Pierre II est officiellement au pouvoir depuis six ans, sa majorité et la fin de la régence de son oncle Paul. Ce dernier à quitté le pays en septembre 1943 et partage sa vie entre la Grande-Bretagne, la France (Riviera) et l’Amérique du Sud.

Il rejoint le pays en août 1948 pour offrir ses services. Il est nommé officiellement inspecteur général des forces armées yougoslaves et en pratique il est le commandant en chef de l’armée yougoslave ce qui est critiqué par une partie de l’opinion qui estime que le jeune roi (25 ans) devait imiter son grand père Pierre 1er en 1914 oubliant à cette occasion que le roi serbe déjà âgé avait confié le rôle effectif à son fils Alexandre.

Ce choix n’est pas forcément heureux moins en raison d’une éventuelle l’incompétence de l’ancien régent (ce n’est pas Napoléon mais ce n’est pas un ignare en matière militaire) que parce qu’il ne s’entend pas avec le commandant en chef officiel, le général Dusan Simovic, ancien premier ministre. Il y aura donc comme on dit de la friture sur la ligne, une mésentente sur la stratégie à suivre.

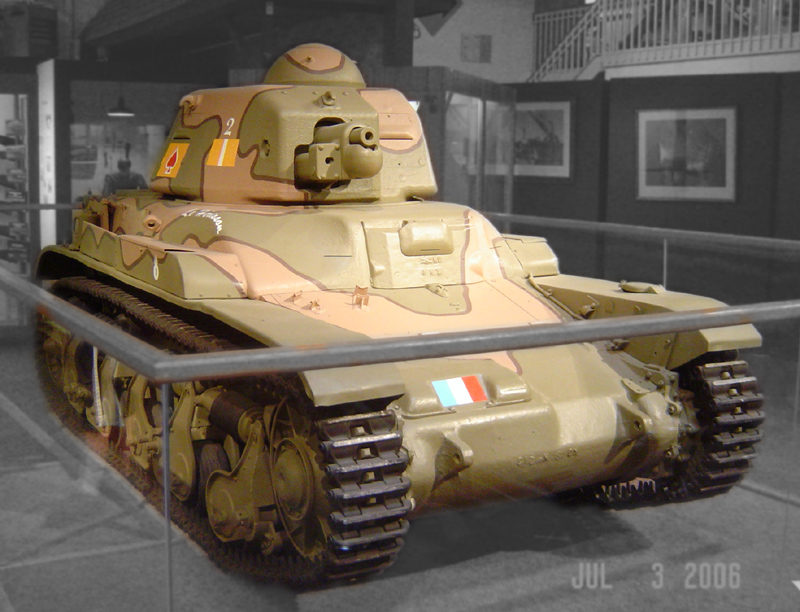

La mobilisation se passe bien comme nous l’avons vu. Il y à néanmoins des lacunes sur le plan de l’équipement notamment en matière de chars et d’armes automatiques.

L’armée de terre yougoslave aligne à sa mobilisation vingt-huit divisions d’infanterie, deux divisions d’infanterie de montagne, trois divisions de cavalerie et une brigade mécanisée regroupant une bonne partie des chars de l’armée royale yougoslave. On trouvait également des unités de forteresse, de garde-frontières, d’artillerie et de génie.

L’armée de l’air yougoslave dispose d’environ 500 appareils plus ou moins modernes de différents origines (françaises, britanniques, italiennes, allemandes et même yougoslaves).

La marine yougoslave est une Green Water Navy, une marine essentiellement composée d’unités légères (destroyers, torpilleurs, vedettes lance-torpilles), de quelques sous-marins, une marine à l’équipement assez ancien, les moyens ayant manqué pour renforcer une marine qui aurait de toute façon du affronter une marine italienne puissante.

Sur le plan stratégique l’armée yougoslave souhaite conserver l’intégrité totale du territoire national mais il s’agit plus d’un vœux pieux qu’autre chose. Elle à cependant aménagé des positions fortifiés aux frontières pour freiner l’assaillant qu’il soit italien, allemand, hongrois voir roumain ou bulgare.

Contrairement à ce qu’à écrit la propagande à l’époque il ne s’agit par d’une «Ligne Maginot Slave» mais d’une série de positions tactiques avec blockhaus de campagne disposant de canons et de mitrailleuses, de tranchées, de barbelés et de champ de mines.

Ces dispositifs seront renforcés jusqu’en juillet 1949, les yougoslaves informés par des officiers amis des leçons tirées de la campagne de France ayant compris l’importance de la profondeur du dispositif pour casser l’énergie cinétique des offensives blindées. Ils manqueront néanmoins de temps pour appliquer ce retour d’expérience et surtout manqueront d’une ou plusieurs unités motomécaniques pour contre-attaquer et éviter de s’enfermer dans une défensive stérile.

Les yougoslaves tentent de s’entendre avec la Grèce et souhaite le déploiement de troupes grecques dans le Vardar Macédonien. Athènes décline estimant ne pas avoir suffisamment de troupes pour une telle mission. Elle est de toute façon engagée contre les italiens qui ont attaqué depuis l’Albanie dans l’espoir de mener une guerre parallèle.

Belgrade n’à pas plus de succès avec les alliés occidentaux. Ces derniers sont fortement engagés sur le front français et ne peuvent guère divertir de troupes pour une véritable aventure militaire car sans le dire trop ouvertement Paris et Londres doutent des capacités de la Jugoslovenska vojska pour résister suffisamment longtemps pour permettre l’arrivée dans le sud de la Serbie de troupes capables de soutenir les divisions yougoslaves encore opérationnelles.

Le gouvernement de Belgrade comprend très vite qu’il sera seul face au minimum à une offensive italienne ou au pire face à une offensive combinée germano-italo-hongroise (voir pire).

Quand l’Axe attaque la Yougoslavie (opération MARITSA) l’ordre de bataille de l’armée de terre yougoslave est le suivant (NdA il s’agit d’une version simplifiée, la version détaillée sera présentée dans la partie concernant l’armée de terre).

La Jugoslovenska vosjka déploie ses forces en groupes d’armées, armées et divisions, l’échelon corps d’armée n’existant pas essentiellement parce que l’armée yougoslave manque d’officiers compétents pour faire fonctionner à la fois des états-majors de groupes d’armées, d’armées et de corps d’armées.

Le 1er Groupe d’Armées couvre la frontière avec l’Italie et celle avec l’Autriche. C’est elle qui à priori va recevoir le choc principal même si certains officiers yougoslaves estiment qu’il ne faut pas écarter un assaut par la Hongrie pour ainsi foncer rapidement sur Belgrade et déstabiliser tout le pays.

Il comprend la 1ère Armée disposant de la 1ère, de la 7ème et de la 10ème DI ainsi que la 2ème Armée qui aligne la 17ème, la 24ème et la 30ème DI. A ces six divisions s’ajoutent pour chaque armée des moyens d’appui (artillerie, reconnaissance aérienne) et de soutien ainsi qu’en réserve de groupes d’armée la 1ère division de cavalerie et la 1ère division de montagne.

Le 2ème Groupe d’Armées couvre la frontière avec la Hongrie. Son rôle est donc crucial pour protéger la capitale Belgrade.

Il comprend la 4ème Armée disposant de trois divisions d’infanterie (27ème, 40ème et 42ème DI) alors que la 7ème Armée dispose des 32ème, 36ème et 38ème DI. A ces six divisions s’ajoutent pour chaque armée des moyens d’appui (artillerie, reconnaissance aérienne) et de soutien ainsi qu’en réserve de groupes d’armée la 3ème division de cavalerie et la 2ème division de montagne.

Le 3ème Groupe d’Armées couvre le sud du pays contre une éventuelle offensive italienne depuis l’Albanie que Rome a occupé puis annexé au printemps 1939.

Elle comprend la 3ème Armée qui dispose de trois divisions d’infanterie (13ème, 15ème et 25ème DI) alors que la 8ème Armée (ex-3ème Armée territoriale) comprend les 5èmes, 20ème et 46ème DI. A cela s’ajoute des unités d’appui, de soutien ainsi qu’une division d’infanterie en réserve générale, la 22ème DI.

La 5ème Armée indépendante couvre la frontière que la Yougoslavie partage avec la Roumanie et la Bulgarie. Elle aligne les 8ème, 9ème, 34ème et 50ème DI ainsi que la 2ème division de cavalerie.

La 6ème Armée indépendante déployée à cheval sur la Serbie et la Bosnie Herzegovine doit servir de réserve opérationnelle immédiate pour se porter à l’aide de l’un des groupes. Elle comprend trois divisions d’infanterie (3ème, 49ème et 14ème DI) plus trois régiments indépendants de cavalerie (49ème, 75ème et 94ème régiments) ainsi que des unités d’appui et de soutien

La Réserve Stratégique comprend les deux dernières divisions d’infanterie (4ème et 6ème DI) ainsi que la 1ère brigade mécanisée.

Sur le papier ces moyens sont importants mais ils ne doivent pas faire illusions. Les divisions d’infanterie yougoslave manquent souvent d’entrainement et l’armement pourrait être meilleur même si il n’est pas aussi obsolète que raconté.

Cela s’ajoute la question nationale. Malgré une politique de promotion des nationalités aux postes de responsabilités, le gouvernement yougoslave qui a du mal à se débarrasser de son tropisme serbe craint une défaillance des unités croates et slovènes.

Ce qui est certain c’est qu’en l’absence d’une garantie ferme des alliés occidentaux peu de généraux yougoslaves se pensent capables de repousser une attaque combinée de l’Allemagne, de l’Italie voir de la Hongrie.

Les plus optimistes espèrent tenir suffisamment longtemps pour que Paris et Londres revenant sur leur répugnance initiale ne se décident à voler au secours des yougoslaves.

La Yougoslavie au combat

Face à ce déploiement imposant sur le papier, l’Axe germano-italo-hongrois décide de mobiliser des moyens conséquents. Il s’agit d’aller vite et de neutraliser la péninsule balkanique, d’en faire une zone sous total contrôle de l’Axe pour éviter que les alliés n’utilisent ce territoire pour frapper le flanc de la future opération BARBAROSSA.

Il faut en effet le répéter encore et toujours : l’opération MARITSA n’à pas été décidé en urgence pour sauver Mussolini de sa débâcle militaire grecque mais était prévue et planifiée par les allemands.

Les allemands ne déploient pas moins de douze divisions, trois divisions blindées (1ère, 5ème et 12ème Panzerdivisionen), une division d’infanterie de montagne (1. Gebirgjäger Division), une division parachutiste (3. Fallschitmjäger Division) et sept divisions d’infanterie (3ème, 9ème, 14ème, 25ème, 31ème, 35ème DI + la 5. Leichte Division).

Les italiens déploient six divisions dépendant de la 2ème Armée, armée disposant de deux corps d’armées à deux divisions, les deux dernières divisions dépendant directement de l’Armée comme réserve stratégique.

C’est ainsi que le 5ème Corps d’Armée dispose de la 3ème division alpine «Julia» et la 5ème DI «Cosseria» alors que le 7ème Corps d’Armée dispose de la 14ème DI «Isonzo» et la 17ème DI «Pavia». La 47ème DI «Bari» ainsi que la 48ème DI «Taro» sont en réserve d’armée.

Enfin les hongrois sont de la partie avec leur 3ème Armée qui aligne pas moins de neuf divisions d’infanterie réparties en trois corps d’armée. Le 1er Corps d’Armée comprend les 16ème, 21ème et 25ème DI, le 2ème CA engerbe les 17ème, 22ème et 26ème DI alors que le 3ème CA à sous son commandement les 18ème, 24ème et 27ème DI.

Potentiellement ce sont donc 21 divisions ennemies qui vont attaquer un nombre inférieur de Grandes Unités (G.U) yougoslaves. De plus les allemands vont mobiliser trois divisions blindées, un type d’unité que ne possède pas l’armée de terre yougoslave, la brigade mécanisée était bien plus faible qu’une Panzerdivision.

Les yougoslaves vont choisir une défense élastique s’appuyant sur les coupures humides, les obstacles offerts par le relief et des lignes fortifiées aménagées durant la Pax Armada.

Les Tcheniks vont commencer dès l’opération Maritsa à mener des opérations de guérilla, tuant par exemple dans l’œuf certaines mutineries dans des unités croates et slovènes. Leur harcèlement va ressusciter la peur du franc-tireur chez les troupes allemandes pour le plus grand malheur des populations civiles qui paieront lourdement les attaques qui ont été magnifiées par la propagande mais dont l’impact militaire a été limité.

Le 7 juillet 1949 4h45 l’opération MARITSA est déclenchée. Les allemands sont les premiers à attaquer avec un barrage d’artillerie comme durant le premier conflit mondial et des frappes aériennes.

Les parachutistes de la 3. Fallschirmajger sont largués non en bloc (par exemple sur Zagreb) mais par petits paquets pour tenter déstabiliser le dispositif yougoslave avec des résultats contrastés montrant encore une fois que le largage de parachutistes est très aléatoire.

Les troupes yougoslaves encaissent même si il y a des mouvements de panique et de découragement devant une telle puissance de feu. Il y a quelques cas de mutineries et de refus de combattre mais dans l’ensemble le haut-commandement yougoslave (à majorité serbe) est agréablement surpris par la résistance et la résilience des unités de recrutement slovène ou croate.

Difficile de connaitre la ou les causes de cette résistance. Nul doute que la politique libérale de Pierre II et auparavant du régent Paul ont permis à une partie des slovènes et des croates d’avoir envie de se battre pour un pays qui pour beaucoup leur paraissait étranger.

Les italiens attaquent quelques heures plus tard mais pour le Jour J de l’opération MARITSA ils se contentent de reconnaissances armées auxquelles les yougoslaves ripostent de manière féroce.

Les hongrois vont attaquer le 8 juillet 1949 ce qui aurait pu compliquer la tâche des yougoslaves mais les troupes magyares ne montrent guère d’ardeur au combat, étant probablement persuadés que leur offensive serait une promenade militaire.

Les combats sont violents à terre comme en l’air même si très vite l’armée de l’air yougoslave va perdre le contrôle de l’espace aérien au profit de la Luftwaffe et de la Regia Aeronautica. Elle parviendra à tenir plus longtemps face à la MKHL (armée de l’air hongroise).

En dépit d’un grand courage, les troupes yougoslaves doivent rapidement se replier sur les montagnes de Bosnie mais cette retraite est méthodique.

Les grandes villes tombent les unes après les autres, Lubjana tombe dès le 10, Zagreb le 14 et dès le lendemain des oustachis proclament l’indépendance de la Croatie. Cette déclaration va accélérer la désagrégation des unités de recrutement croate au point que les dernières unités venant de cette région seront désarmées.

Certaines unités croates cacheront soigneusement leur origine pour ne pas être désarmées et continuer la lutte.

Le 16 juillet une partie de la marine yougoslave se mutine. Certains navires parviennent à quitter les ports de Split et de Kotor pour rallier la Crète puis l’Egypte.

Le 17 juillet Belgrade tombe aux mains des hongrois. La ville à été dévastée par de nombreuses attaques aériennes menées par les allemands.

Les combats perdent en intensité. Non seulement les allemands, les italiens et les hongrois doivent retrouver leur second souffle mais en plus la logistique peine à suivre. De leur côté les yougoslaves sont au bord de l’effondrement.

L’invasion italo-germano-hongroise se poursuit de manière inexorable, les yougoslaves continuant de se battre. Le 9 août les troupes hongroises et bulgares font leur jonction.

Les bulgares n’ont pas participé directement à l’opération MARITSA mais vont occuper la partie bulgarophone de la Macédoine.

Les allemands de leur côté se sont arrêtés dans le sud de la Serbie, les italiens opérant au Monténégro qu’ils considèrent comme leur pré-carré.

Les dernières troupes yougoslaves passent en Grèce à l’automne 1949 mais déjà dans les territoires occupés par les italiens, les allemands, les hongrois et les bulgares des mouvements de résistance plus ou moins spontanées commencent à tendre des embuscades voir à attaquer des personnels isolés (voir la partie «résistance et collaboration»).

D’autres vont faire le choix de la collaboration, opérant aux côtés des allemands, des italiens, des hongrois et des bulgares pour participer aux sinistres opérations de nettoyage avec son lot de massacres et d’exactions.

Les troupes yougoslaves épuisées vont rallier la Crète puis l’Egypte pour permettre la reconstitution d’une véritable armée capable de participer à la libération de l’ancien Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.