Arsenal VG-40 et VG-52

En quelques années, la technologie aéronautique à fait un bon de géant en passant de l’association bois/toile à l’utilisation d’acier et de différents alliages légers. Cette évolution permettait d’augmenter les performances mais avait l’inconvénient d’augmenter le niveau technique nécessaire pour les ouvriers et surtout des matériaux stratégiques dont la fourniture pourrait être perturbée par le conflit.

D’où l’idée de construire des avions en bois et de revenir ainsi aux origines de l’aviation où le bois et la toile étaient prépondérantes. Cela avait l’avantage du moins sur le papier de produire des avions performants surtout si les moteurs sont puissants même si en 1939 la puissance n’était pas le point fort des moteurs français.

Une société baptisée Arsenal de l’Aéronautique est créée pour dévelloper des avions de ce type, des avions qui sont désignés VG en référence aux noms des ingénieurs dirigeant cette nouvelle entreprise à savoir Michel Vernisse et Jean Galtier.

Après un Arsenal VG-20, le duo Vernisse/Galtier va mettre au point une lignée de remarquables chasseurs qui nait avec le VG-30 qui ne dépassa pas le stade du prototype alors que le VG-31 ne voit pas le jour et que le VG-32 apparu après le VG-33 ne dépassera pas non plus le stade du prototype.

Le premier appareil produit de série sera l’Arsenal VG-33 qui effectue son vol inaugural le 25 avril 1939. Cet appareil répondait à un programme de 1937 destiné à remplacer le Morane-Saulnier MS-406 qui à l’époque effectuait à peine ses premiers vols mais à l’époque comme nous le savons, la conception des avions ressemblait à une partie d’échecs, il fallait jouer avec deux ou trois coups d’avance.

Le futur VG-33 n’est pas le seul appareil en course puisqu’on trouve également le Dewoitine D-520, le CAO-200 et le Morane-Saulnier MS-450 mais ces deux derniers ne dépasseront pas à l’état de prototype moins en raison de performances insuffisantes que dans la volonté de l’armée de l’air de rationnaliser sa flotte, rationalisation qui allait s’accroitre durant le conflit.

Plusieurs commandes sont passées mais elles sont souvent réduites. C’est ainsi que si initialement il était prévu 720 Arsenal VG-33, au final seulement 450 exemplaires furent livrés dont seulement 216 appareils en ligne pour équiper un total de huit groupes de chasse, deux escadres complètes les 1ère et 2ème EC et la 14ème EC avec seulement deux groupes, son troisième groupe disposant d’Arsenal VG-36.

Comme nous l’avons vu, le VG-33 fût le premier appareil produit en série à la différence des autres projets. Cette situation concerne également le VG-34 (cellule de VG-33 avec un Hispano-Suiza 12Y-45) mais aussi le VG-35 qui avec un moteur Hispano-Suiza de 1100ch annonce le VG-36 dont le prototype effectue son vol inaugural le 25 mai 1940.

Trois groupes de chasse (un groupe de la 14ème Escadre _GC III/14 et deux groupes de la 15ème Escadre GC I/15 et GC II/15) ainsi que six Escadrilles Régionales de Chasse (ERC) vont ainsi être équipés, l’Armée de l’Air ayant au total reçu 300 VG-36 (153 avions en ligne et le reste en réserve).

Après le VG-36, d’autres projets furent étudiés mais n’ont pas débouché sur une production en série comme le VG-37 avec un moteur en ligne Hispano-Suiza de 1000ch et le VG-38 propulsé par un Hispano-Suiza 77 suralimenté par deux compresseurs Brown Boveri.

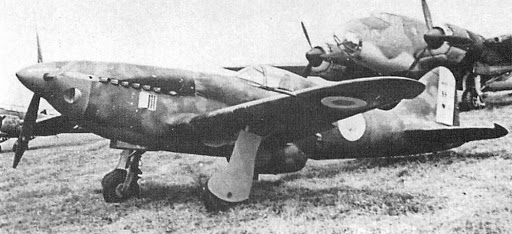

C’est finalement l’Arsenal VG-39 qui allait être produit en série, un appareil dont la silhouette est plus fine pour certains plus élégante que ces devanciers, un choix qui est peut être esthétique («Un bel avion est un avion qui vole bien» disait Marcel Bloch) mais qui à été surtout rendue nécessaire par l’installation d’un Hispano-Suiza 89ter de 1280ch.

A noter qu’il s’en ait fallu de peu pour que le VG-39 ne soit propulsé par un moteur en ligne américain Allison mais pour des raisons tout autant politiques que techniques cela ne sera pas le cas.

Le vol inaugural du prototype à lieu le 30 mai 1940 mais la production ne sera lancée qu’en septembre 1941. Sept groupes de chasse vont ainsi voler sur ce splendide appareil qui dispute au Dewoitine D-551 et au Bloch MB-157 le titre de meilleur chasseur français en septembre 1948.

Quand le second conflit mondial éclate, 237 VG-39 sont en ligne, 240 en réserve et 15 utilisés pour entrainement, essais et formations des mécaniciens soit un total de 492 appareils.

Au VG-39 succède logiquement l’Arsenal VG-40. C’est une évolution du VG-39 initialement baptisée VG-39bis qui se distinguait des premiers VG-39 par un moteur plus puissant (1650ch au lieu de 1250) et la possibilité de changer les ailes, des ailes avec un armement différent (un modèle avec six mitrailleuses de 7.5mm, un second avec huit mitrailleuses de ce calibre et le troisième modèle _le plus utilisé_ avec deux canons de 20mm et trois mitrailleuse de 7.5mm).

L’Armée de l’Air passe ainsi commande de 250 VG-40 en juin 1948 pour une guerre que l’on préssent iminente mais quand le conflit éclate en septembre 1948, moins d’une dizaine d’appareils à été produite, appareils qui doivent être utilisés pour mettre sur pied de nouvelles unités dont certaines étaient composées de pilotes tchèques,polonais voir venant de pays neutres comme l’Irlande, la Suisse et la Suède et engagés à la Légion Etrangère. On trouvait même d’anciens pilotes de l’armée de l’air de la république espagnole.

Au final ce sont 2400 Arsenal VG-40 qui ont été produits, l’appareil ayant été choisit pour devenir le chasseur standard de l’Armée de l’Air au grand dam de Bloch et de Dewoitine qui néanmoins parviendront à proposer leurs modèle une fois le conflit terminé. En attendant ils participèrent à la production de l’appareil de leur concurrent.

Tout en produisant l’Arsenal VG-40, le bureau d’études de l’Arsenal de l’Aéronautique étudiait des améliorations avec des moteurs toujours plus puissants, des cellules toujours plus fines avec un armement orienté à la fois vers la chasse et la chasse-bombardement avec notamment l’utilisation de roquettes air-sol.

Tous ces projets n’aboutissent pas à une production en série. C’est ainsi que les VG-42 et VG-43 ne dépassent le stade de l’étude sur la planche à dessin (car n’apportant pas une plu-value importante par rapport au VG-40) mais les VG-44 et VG-45 atteignent le stade du prototype. Les tests réalisés vont permettre d’améliorer le VG-40 dans des modèles bis et ter avant que décision soit prise de produire un nouveau modèle en série.

Ce modèle sera baptisé Arsenal VG-52. Toujours propulsé par un moteur en ligne (un prototype à moteur radial n’à pas donné satisfaction alors que c’était la configuration initialement privilégiée) il effectue son premier vol le 17 janvier 1952.

L’appareil se comporte remarquablement. Son pilote, le sergent-chef Jean Matcheski (vingt-cinq victoires homologuées) raconta dans ses mémoires qu’il aurait aimé que le vol ne s’arrête jamais tant les sensations étaient délicieuses. Au sol aux ingénieurs il déclara simplement «Merci messieurs vous m’avez offert la plus belle émotion de ma vie de pilote».

La production en série est rapidement décidée. Comme de nombreux éléments sont communs avec le VG-40, la production des deux modèles se chevauchent ce qui explique qu’entre les livres le nombre d’Arsenal VG-52 Phenix (NdA le 1er juin 1952 le Ministère de l’Air à annoncé que les appareils recevrait une désignation pour «fortifier le moral des troupes») produits varie.

Selon les archives officielles du Ministère de la Production Aéronautique, 1250 Arsenal VG-52 Phenix ont été produits entre mai 1952 et juin 1955.

La Grèce avait initialement choisit le Hawker Fury II comme chasseur monomoteur. Suite à des retards de livraison de la part des britanniques, le gouvernement grec accepte la proposition français de céder des Arsenal VG-40 pour équiper la 23ème escadrille de chasse.

Vingt appareils vont équiper l’unité auxquels il faut ajouter dix appareils destinés à l’entrainement et aux essais. L’unité est opérationnelle sur le VG-40 début 1951 et assure tout d’abord la protection d’Heraklion où est installé le gouvernement grec en exil.

Si les allemands vont tenter quelques bombardements notamment de nuit la majorité des interceptions concernent des avions de reconnaissance qui sont promptement envoyés en mer Egée.

La 23. Mira Doixes passe ensuite sur le continent dans le Péloponnèse (juillet 1952) pour préparer la future offensive (ANVIL) en menant essentiellement des missions de chasse-bombardement en utilisant les armes du bord (quatre canons de 20mm et trois mitrailleuses de 7.5mm), des bombes et des roquettes.

Quand l’opération est déclenchée l’unité doit obtenir la supériorité aérienne au dessus du Golfe de Patras ce qu’elle obtient face à des pilotes italiennes passablement démotivés. Une fois celle-ci obtenu les VG-40 grecs vont servir de chasseurs-bombardiers, passant d’un terrain à l’autre pour coller au plus près du front et réduire le délai d’intervention et/ou multiplier les sorties dans la journée.

L’unité est transformée sur VG-52 Phenix en juin 1952 après avoir utilisé 37 VG-40. Ce choix s’explique à la fois par la diminution du nombre d’appareils disponibles mais aussi pour récompenser la bravoure des pilotes grecs, cinq des dix meilleurs as de l’Elleniki Vassiliki Aeroporia ayant servit au sein de cette unité.

Le VG-52 Phenix va ensuite participer à la guerre civile grecque en servant d’appareils de lutte anti-guerilla. Ils ont été retirés du service en 1961 et envoyés à la ferraille sauf deux préservés dans des musées.

Caractéristiques Techniques de l’Arsenal VG-39

Type : chasseur monomoteur monoplace

Poids : à vide 2100kg en charge 3000kg

Dimensions : envergure 10.80m longueur 8.60m hauteur 3.30m

Motorisation : un moteur en ligne Hispano-Suiza 89ter douze cylindres en ligne dévellopant 1250ch et entrainant une hélice Chauvière tripale de 3.75m de diamètre

Performances : vitesse maximale 624 km/h à 7000m Autonomie maximale 1200km Plafond pratique 11200m

Armement : un canon Hispano-Suiza HS 404 de 20mm tirant à travers le moteur avec soixante coups et quatre mitrailleuses de 7.5mm MAC modèle 1934 M.39 alimentée à 500 coups chacune

Hawker Fury II

Dès mars 1937 alors que le Hurricane est à peine en service, les bureaux d’études commencent à étudier son successeur. Un an plus tard un appel d’offres est lancé mais l’appareil qui en est issu le Hawker Typhoon se révélera un chasseur moyen mais redoutable chasseur-bombardier. Tout est à refaire mais le Hawker Tempest, un appareil issu du premier est davantage un chasseur-bombardier qu’un chasseur de supériorité aérienne.

Le bureau d’études Hawker ne se découragea et lança fin 1943 les travaux d’un Tempest Light Fighter, un véritable chasseur de supériorité aérienne, un intercepteur et non un chasseur-bombardier même si au final l’appareil pouvait être utilisé pour ce rôle.

Un appel d’offres est lancé officiellement en mai 1944 pour un chasseur destiné à succédé au Hawker Hurricane, le «Hurri» étant progressivement déclassé dans des missions de chasse-bombardement où il excella.

Tout comme les américains avec le Grumman F8F Bearcat, les britanniques décident de développer le chasseur le plus léger possible autour du moteur le plus puissant. Cela donnait un chasseur rapide, maniable mais dont la puissance pouvait déconcerter les jeunes pilotes.

Deux prototypes sont commandés en septembre 1944, le vol inaugural du premier ayant lieu le 17 janvier 1945. Le deuxième effectue son premier vol le 04 mars 1945.

Le premier appareil de série effectue son vol inaugural le 17 septembre 1947. La production est lancée début 1948, les premiers appareils étant livrés en juin 1948 mais pas suffisamment rapidement pour permettre à des squadrons de la RAF d’être opérationnels quand le second conflit mondial éclate.

Le Hawker Fury II (pour le distinguer d’un biplan du début des années trente) est officiellement mis en service dans la RAF en novembre 1948. Il ne tarde pas à équiper des forces aériennes étrangères d’abord celle des Dominions puis très vite des forces aériennes en exil comme le Pays-Bas, la Norvège ou encore la Grèce.

Comme nous l’avons vu plus haut le Fury II aurait du être l’unique chasseur monomoteur de l’armée de l’air grecque reconstituée mais en raison de retards de livraison, la Grèce avait accepté qu’une unité soit équipée d’Arsenal VG-40.

En ce qui concerne le Fury II, deux escadrilles vont voler sur cet appareil en l’occurrence les 21. et 22. Mira Doixes précédemment équipée de Grumman G-36A. Ces deux unités opérationnelles respectivement en septembre 1951 et février 1952 vont d’abord opérer depuis la Crète avant de passer sur le continent en vue de l’opération ANVIL.

A la différence de la 23ème escadrille évoluant au dessus du golfe de Patras les deux escadrilles volant sur le successeur du Hurricane vont d avantage opérer face aux avions allemands au dessus de l’isthme de Corinthe.

Les combats sont rudes mais fort heureusement pour les pilotes grecs la majorité des Experten faisaient face aux pilotes russes sur le front de l’est ou aux pilotes alliés sur le front français.

A l’issue de l’opération ANVIL sur les quarante appareils en ligne au début de l’opération il n’en reste plus que vingt-huit et si sept ont bien été détruits par l’ennemi (trois par la DCA et quatre lors de combats aériens) les autres ont été endommagés au décollage ou à l’atterrissage puis réformés.

Remplacés par des appareils neufs ils vont participer à l’opération SLEDGEHAMMER puis ultérieurement à l’opération SWORD. Au fur et à mesure que les semaines passaient les combats aériens se faisaient rares mais en revanche les missions d’appui aérien rapproché (Close Support) devenaient de plus en plus fréquentes la résistance de l’ennemi ne cessant de se raidir au fur et à mesure que les frontières de l’Allemagne se rapprochaient.

Les 21ème et 22ème escadrilles vont terminer la guerre en Slovénie, opérant au dessus de l’Autriche et de l’Allemagne, appuyant les troupes grecques mais aussi les autres unités alliées.

Les unités sont rapatriées en Grèce en août 1954 et très vite les Fury II vont être engagés dans la guerre civile grecque contre la guerilla communiste. Le chasseur britannique est retiré du service en 1963 remplacé par des avions plus modernes, des avions à réaction mais ceci est une autre histoire.

Caractéristiques Techniques du Hawker Fury II

Type : Chasseur-bombardier monoplace monomoteur

Masse : à vide 4191kg à pleine charge 5670kg

Dimensions : envergure 11.70m longueur 10.57m hauteur 4.84m

Motorisation : un moteur radial Bristol Centaurus 18 dévellopant une puissance totale de 2480ch et entrainant une hélice quadripale

Performances : vitesse maximale à 5485m 740 km/h plafond opérationel : 10910m distance franchissable avec les seuls réservoirs internes : 1127kg

Armement : 4 canons de 20mm dans les ailes et jusqu’à 907kg de charges extérieures qu’il s’agisse de bombes, de roquettes ou de mines.

Bristol Beaufighter

Le Bristol type 156 Beaufighter est un bimoteur conçu initialement pour la chasse lourde mais qui allait être utilisé également pour la chasse-bombardement, la chasse de nuit mais aussi le bombardement et le torpillage.

Issu du bombardier-torpilleur Bristol Beaufort, il devait initialement servir d’appareil intérimaire en attendant que le Westland Whirlwind soit fiabilisé mais les britanniques peut être charmés par la «mort sifflotante» _le surnom donné au Beau’ par les japonais_ abandonnèrent le Whirlwind en dépit de performances prometteuses mais hélas pour lui avec de nombreux problèmes à résoudre.

Le vol inaugural à lieu le 17 juillet 1939 et avant même ce vol 300 appareils sont commandés (si ça c’est pas de la confiance), un deuxième prototype décolle le 14 mars 1940 mais cette version à moteur en ligne Merlin sera vite abandonnée car l’appareil était sous-motorisé et instable en clair dangereux.

Deux autres prototypes décollent pour la première fois les 4 juin et 12 août 1940 d’abord pour la chasse lourde et la chasse-bombardement. L’appareil est mis en service en 1941.

Initialement la Grèce avait prévu huit escadrilles de chasse, six équipées de monomoteurs (NdA probablement six escadrilles de Fury II encore qu’aucun texte n’à été retrouvé dans les archives pour le confirmer ou l’infirmer) et deux de bimoteurs sans que le modèle soit initialement spécifié.

Finalement le manque de moyens obligea le gouvernement grec à limiter ses ambitions à quatre escadrilles de chasse, trois de monomoteurs et une de bimoteurs. Cette escadrille de bimoteurs sera la 24. Mira Dioxes qui passe du Bloch MB-151 au Bristol Beaufighter ce qui explique que l’unité n’allait être opérationnelle qu’en mai 1952.

Ces bimoteurs sont d’abord stationnés en Crète, menant des missions de chasse lourde mais aussi de chasse de nuit. Les appareils vont rallier le continent après la libération d’Athènes en décembre 1952.

L’unité stationnée au nord de la capitale grecque va opérer sur Beaufighter jusqu’en août 1953 quand l’escadrille reçoit ses De Havilland Hornet avec lesquels elle va combattre jusqu’à la fin du conflit au dessus de la Yougoslavie.

Caractéristiques Techniques du Bristol type 156 Beaufighter

Type : chasseur lourd bimoteur

Masse : à vide 6623kg maximale au décollage 9798kg

Dimensions : longueur 12.70m envergure 17.63m hauteur 4.83m

Motorisation : deux moteurs radiaux Bristol Hercules XVI de 1670ch

Performances : vitesse maximale 536 km/h à 4755m Distance franchissable 2382km plafond pratique 8075m

Armement : quatre canons de 20mm à l’avant, six mitrailleuses de 7.7mm dans les ailes une mitrailleuse de 7.7mm dans le poste arrière

Equipage : deux hommes

De Havilland Hornet

Le De Havilland DH.103 Hornet est un élégant chasseur bimoteur monoplace, un descendant du Mosquito. Il à été conçu pour remplacer également le Beaufighter qui bien qu’efficace vieillissait et risquait d’être déclassé par de nouveaux appareils allemands voir japonais.

La mise au point du Hornet (frelon) est lancé en septembre 1944, l’Air Ministry demandant un chasseur bimoteur à long rayon d’action pour pouvoir par exemple opérer dans le Pacifique et en Insulinde où les distances sont non seulement gigantesque mais où la géographie de type insulaire et archipélagique rend délicat le déploiement de puissantes forces aériennes.

Quatre compagnies proposent leurs projets : Fairey, Hawker,De Havilland et Boulton-Paul mais seuls Fairey et De Havilland iront jusqu’à la réalisation du prototype, le ministère de l’Air britannique passant commande de deux prototypes de chaque modèle en l’occurrence le Fairey Goshawk et donc le De Havilland Hornet.

Les quatre prototypes sont livrés au printemps 1945. Dès cette époque, la France s’intéresse à cet élégant appareil de la perfide albion pour remplacer les Bréguet Br700C2 et les Lockheed H-322 à moyen terme.

Les deux premiers décollent respectivement les 7 juin et 21 septembre 1945, les deux derniers respectivement les 21 mai et 8 août 1945. En septembre 1946 le Hornet est choisit pour être produit en série mais deux ans après celle-ci pour des raisons industrielles n’à pas encore commencée.

Il faudra donc attendre le second conflit mondial pour que cet élégant bimoteur ne sorte des usines britanniques pour équiper notamment l’armée de l’air grecque.

Cette dernière le sélectionna au détriment du Bréguet Br700C2 et du Lockheed P-38 Lightning pour remplacer le Beaufighter en passe d’être déclassé.

Le 24. Mira Dioxes est ainsi transformée sur l’appareil en août 1953. A l’époque elle est stationnée en Albanie. Elle va être utilisée comme unité de chasse lourde, de chasse-bombardement et de chasse de nuit.

Quand elle ne soutenait pas les troupes au sol, l’escadrille traquait les rares avions allemands et croates qui s’aventuraient dans le secteur essentiellement de nuit pour diminuer leur vulnérabilité.

Le conflit en Europe terminée, la 24ème escadrille de chasse rentre au pays s’installant à Thessalonique pour à la fois lutter contre la guérilla communiste mais aussi pour dissuader la Bulgarie communiste d’aider les partisans grecs en menant une offensive conventionnelle pour récupérer par exemple une fenêtre maritime sur la mer Egée.

Les Hornet sont restés en service dans l’armée de l’air grecque jusqu’en 1967 quand ils sont retirés du service et remplacés par des appareils plus modernes à c’est-à-dire à réaction mais ceci est une autre histoire.

Caractéristiques Techniques

Type : Chasseur bimoteur monoplace

Masse à vide : (à vide) 6033kg (à pleine charge) 8886kg (maximale au décollage) 9480kg

Dimensions : longueur 11.18m envergure 13.72m hauteur 4.3m

Motorisation : deux moteurs douze cylindres en ligne Rolls Royce Merlin 133/134 de 2030ch entrainant une hélice quadripales.

Performances : vitesse maximale : 748 km/h à 6705m distance franchissable avec réservoirs auxiliaires 2414km plafond opérationnel : 10670m

Avionique : un radar ASH centimétrique en 3cm sur le NF Mk 21

Armement : 4 canons de 20mm Hispano Mk V avec 190 coups par canon dans la partie inférieure du nez. Deux bombes de 454kg ou 8 roquettes de 60 livres.