Arthur Griffith

Arthur Griffith né Art Ó Gríobhtha (Dublin 31 mars 1871 Dublin 12 août 1922) était un journaliste et homme d’Etat irlandais qui créa le Sinn Fein avant de symboliser avec Michaels Collins et Eamon de Valera la lutte de l’Irlande pour sa liberté et son indépendance.

Après une formation d’imprimeur, il devient journaliste mais aussi écrivain. Il devient très vite un moteur du nationalisme irlandais, intégrant plusieurs organisations et notamment l’IRB qu’il quitte en 1910.

Il émigré en Afrique du Sud entre 1896 et 1898, soutenant les Boers contre les britanniques. Il devient un admirateur inconditionnel de Paul Kruger.

A son retour en Irlande il reprend l’hebdomadaire The United Irishman (créé en 1848) pui fonde en 1900 le Cumann na nGaedhael. En 1905 il créé le Sinn Fein mais l’année suivante son journal fait faillite mais il le relance en 1907 sous le nom de Sinn Fein (il est interdit en 1914 mais recréé sous le nom de Nationality).

En 1913 il soutien la création des Irish Volunteers en réponse à la création par les unionistes protestants d’Ulster de l’UVF (Ulster Volunteer Force).

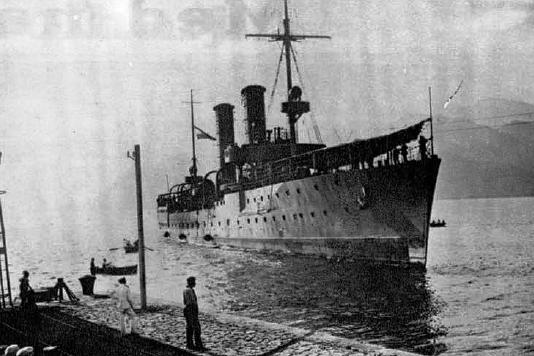

En juillet 1914 il participe aux incidents de Howth, un débarquement de fusils par le romancier Robert Erskine Childers provoque l’intervention de l’armée britannique et la mort de trois personnes.

Nationaliste, Griffith n’était pas parmi les plus extrémistes, n’excluant pas forcément un lien avec l’empire britannique rêvant d’une monarchie duale anglo-irlandaise où les deux partenaires seraient sur un pied d’égalité.

Signe qui ne trompe pas il ne participe pas au soulèvement de Pâques le 24 avril 1916 le jugeant non seulement prématuré mais surtout contre-productif.

Il est pourtant arrêté car considéré à l’origine du soulèvement. Cela donne le coup de fouet nécessaire au développement du parti. Surtout l’impitoyable répression britannique en partie liée au fait que nous étions en pleine première guerre mondiale retourne l’opinion. Alors qu’initialement les insurgés étaient vus comme des traitres (de nombreux irlandais combattaient en France) ils sont bientôt vus comme des martyrs et des héros.

Il à nouveau arrêté dans la nuit du 17 mai 1918 et durant sa détention il est élu député de l’East Cavan. Libéré il va siéger non pas à Westminster mais à l’hôtel de ville de Dublin où un parlement irlandais est rreconstitué. Il devient président du Dail en juin 1919 en remplacement de De Valera parti plaider la cause irlandaise aux Etats-Unis. Il est à nouveau emprisonné ce qui à un impact sérieux sur sa santé.

En octobre 1921 il est à la tête avec Michaels Collins de la délégation irlandaise chargée de négocier la paix. Le traité anglo-irlandais met fin à la guerre d’indépendance mais marque le début de la guerre civile irlandaise, pro et anti-traités se déchirant, Griffith faisant naturellement parti des premiers.

Il meurt d’une hemorragie cérébrale le 12 août 1922 sans avoir pu voir la fin de la lutte fratricide entre anciens compagnons d’armes.

Très vite oublié, Arthur Griffith n’à été à nouveau mis en valeur qu’au début des années soixante-dix au moment du cinquantième anniversaire de la création de l’Etat Libre d’Irlande (1921-1971), une statue et une plaque étant inaugurées. Si la plaque est toujours là, la statue à été détruite par un attentat à l’explosif en 1980 et jamais remplacée.

Nationaliste avant d’être démocrate, capable d’accepter une forme monarchique de gouvernement, bref plus un pragmatique qu’un idéologique.

Cathal Brugha

Cathal Brugha né Charles William St John Burgess à Dublin le 18 juillet 1874 et mort dans la même ville le 7 juillet 1922 est un révolutionnaire et homme politique irlandais. Il occupe de nombreux postes politiques et militaires (chef d’état-major de l’IRA de 1917 à 1919) durant la guerre d’indépendance irlandaise. Opposé au traité de paix, il est tué au début de la guerre civile irlandaise.

Il est député (Teachta Dàla) du comté de Waterford du 21 janvier 1919 au 10 mai 1921, de la circonscription de Waterford-Tipperary Est du 16 août 1921 au 8 juin 1922 et du 9 septembre 1922 au 9 août 1923, il est président du parlement (Ceann Comhairle) les 21 et 22 janvier 1919, il est ministre de la défense du 1er avril 1919 au 9 janvier 1922, président du parlement (Dáil Éireann) du 22 janvier au 1er avril 1919.

Patrick Pearse

Patrick Henry Pearse (Padraig Mac Piarais) (Dublin 10 novembre 1879 prison de Kilmainham 3 mai 1916) est un poète, enseignant, avocat et militant nationaliste irlandais. Il est un des leaders du soulèvement de Pâques. Condamné à mort, il est fusillé.

Issu d’une riche famille, il grandit dans la culture gaélique et à 16 ans il rejoint la Ligue Gaélique. En 1900 il obtient un baccalauréat en langues modernes et s’inscrit comme avocat. En 1908 il créé l’école bilingue de St Enda à Ranelagh en banlieue de Dublin, école qui déménage à Rathfarnham.

En 1912 il est favorable au projet de Home Rule mais met en garde les britanniques : si ils ne respectent pas leur engagement il y aura la guerre dans toute l’Irlande. En 1913 il est présent à la création des Irish Volunteers.

Comme nous l’avons le projet fût ralenti par le refus de la Champbre des Lords et le déclenchement du premier conflit mondial. Cela entraine la division des volontaires irlandais pour savoir si il fallait soutenir la Grande-Bretagne. La majorité adopta la position de soutien en espérant avoir une récompense en retour.

En décembre 1913 Pearse adgère à l’IRB et devient en 1914 commandant de l’organisation militaire des volontaires. En 1915 il intègre l’organe dirigeant des volontaires et commence à préparer un soulèvement alors que la première guerre mondiale fait rage dans toute l’Europe.

Le soulèvement de Pâques 1916 se déroula dans l’improvisation et la confusion avec des divergences de vue entre chefs. Le 24 avril 1916 à la Poste Centrale de Dublin il proclame la République d’Irlande dans l’indifférence générale, le peuple irlandais les considérant comme des traitres plus que comme des héros ce qu’ils deviendront suite à la répression britannique qui suit l’écrasement d’un soulèvement mal conçu et surement prématuré.

Jugé et condamné à mort, il est fusillé le 3 mai 1916.

Eamon de Valera

Eamon de Valera (New York 14 octobre 1882 Dublin 29 août 1975) est un homme politique irlandais, probablement la figure la plus importante de l’histoire irlandaise au 20ème siècle par son rôle dans l’indépendance de l’Irlande puis dans la guerre civile et enfin dans l’évolution du pays dans un monde pas toujours simple ce qui fait qu’aujourd’hui si son rôle historique fait consensus, son action fait l’objet de débats nourris et parfois virulents.

Il est donc né aux Etats-Unis, le fils de Catherine Coll venant de Bruree dans le comté de Limerick et de Juan Vivion de Valera, un artiste basque espagnol né en 1853. Ses parents n’ont visiblement jamais été mariés.

Son père meurt en 1885 laissant la famille dans le plus grand dénuement. Sa mère le renvoi en Irlande chez son onccle et bien qu’elle se soit (re)mariée dans le milieu des années 80 le futur leader de la cause irlandaise ne reviendra pas vivre avec sa mère. Il est d’abord enseignant après avoir été un temps tenté par une carrière ecclésiastique.

Selon certains historiens c’est son statut d’enfant illégitime (car né hors mariage) qui aurait poussé Eamon de Valera à ne pas poursuivre dans cette voie comme si justement il se sentait pas légitime de devenir prêtre.

En 1908 il intègre l’Árdchraobh of Conradh na Gaeilge (Ligue Gaélique) où il rencontre Sinead Flanagan qui allait devenir son épouse. Il se marie avec cette enseignante de quatre ans son ainée le 8 janvier 1910 à l’Eglise Saint Paul de Dublin. De cette union sont nés sept enfants, cinq fils et deux filles.

Militant républicain radical à l’origine il est peu à peu devenu un conservateur très strict que ce soit sur les questions fiscales ou sur les questions sociétales.

Leader du soulèvement de Pâques 1916 il est condamné à mort mais n’est pas exécuté. Si on à longtemps mis en avant sa citoyenneté américaine il semble que ce soit en raison du tollé provoqué par l’exécution des leaders indépendantistes, exécution qui comme nous le savons à retourné l’opinion en faveur des nationalistes irlandais.

Refusant le traité anglo-irlandais il participe dans le camp des anti-traités à la sanglante guerre civile irlandaise. Après avoir été brièvement emprisonné, il revient dans le jeu politique en 1926 au sein du Fianna Fail issu d’une scission du Sinn Fein entre pragmatiques et jusqu’au-boutistes.

En février 1932 il devient président du conseil exécutif soit chef du gouvernement de l’Etat libre d’Irlande.

Suite à la mise en place de la nouvelle constitution en décembre 1937 il devient premier ministre (Taioseach) en décembre 1937 poste qu’il occupe jusqu’en mars 1946 quand suite à la proclamation d’une République d’Irlande pleinement souveraine il devient président de la République.

En théorie ce dernier poste est sans pouvoirs mais naturellement avec un tel personnage à cette fonction les Taioseach doivent composer avec une personnalité encombrante et envahissante.

En poste jusqu’en mars 1960 il est très populaire pour avoir vu préserver l’Irlande du second conflit mondial mais des critiques sur ses idées se font entendre de plus en plus. Voilà pourquoi il renonce à briguer un nouveau mandat et se retire de la vie publique irlandaise. Il interviendra de temps en temps pour critiquer ses successeurs ce qui ne sera pas toujours bien vu.

James Joyce

James Augustine Aloysius Joyce (Dublin 2 février 1882 Zurich 13 janvier 1941) est un romancier et poète irlandais dont les œuvres majeures sont Les Gens de Dublin (1914) et des romans tels que Portrait de l’artiste en jeune homme (1916), Ulysse (1922) et Finnegans Wake (1939).

Si il à vécu la majeure partie de sa vie hors d’Irlande et qu’il écrivait en anglais, son expérience irlandaise à marqué son œuvre d’une empreinte indélébile.

Né dans une famille catholique de la banlieue de Dublin, il est l’aîné de dix enfants survivants, ayant perdu deux frères et deux sœurs de la fièvre typhoïde. Sa mère aurait été enceinte quinze fois en dix-sept ans. Son père possédait une petite usine de sel et de chaux, usine vendue puis qui fait faillite alors que son père était gérant.

Sans vivre dans une famille richissime, James Joyce n’est pas misérable même si il aura tendance à dilapider l’argent familial. Pour ne rien arranger, le père sombre dans l’alcoolisme ce qui provoque le déclassement social de la famille. Il faudra attendre la maladie mentale de sa fille Lucie pour que James Joyce devienne plus économe.

De 1888 à 1892 il étudie chez les jésuites du Clongowes Wood College jusqu’à ce que son père soit incapable de payer les frais de scolarité.

A l’age de seize ans il rejette le catholicisme se considérant comme agnostique. En 1898 il entre à l’University College de Dublin, suivant un enseignement de lettres, de français et d’italien. Il en sort diplômé en 1903.

En 1904 il s’installe à Zurich en compagnie de sa future épouse Nora. Il vit ensuite à Trieste puis à Pola d’où il est expulsé en mars 1905 suite à la découverte d’un réseau d’espionnage. Les autorités austro-hongroises prennent alors la décision d’expulser tous les étrangers d’une ville surtout connu pour abriter une importante base navale de la marine austro-hongroise. Il s’installe à nouveau Trieste.

Aimant une vie nomade et bohème, James Joyce à du mal à se fixer entre Trieste et Rome. Il retourne à plusieurs reprises à Dublin, la dernière fois en 1912.

En 1915 il doit quitter le territoire austro-hongrois comme tous les citoyens britanniques. Les Joyce s’installent à nouveau à Zurich. Bien que de plus en plus célèbre, les finances ne suivent pas forcément. Après guerre il se réinstalle brièvement à Trieste avant de finalement s’installer à Paris où il va passer vingt ans jusqu’en 1940, terminant sa vie en Suisse comme un retour aux sources. En 1931, il épouse sa compagne Nora avec laquelle il vivait près de

Harry Boland

Harry Boland (Dublin 27 avril 1887 1er août 1922) est un homme politique et révolutionnaire irlandaise qui joua un rôle clé dans l’indépendance de l’Irlande et dans la guerre civile qui suivit entre pro et anti-traités.

Elu à la Chambre des Communes en 1918 pour la circonscription de South Roscommon mais comme les autres du députés du Sinn Fein il va siéger au sein du premier Dail à Dublin. Lors des élections générales de 1921 il est élu teachta dala de la circonscription du sud de Mayo et du sud de Roscommon. Réélu en 1922 comme candidat anti-traité, il est tué durant la guerre civile irlandaise.

Fils de James Boland et de Kate Woods il baigne dans le nationalisme irlandais puisque son père est membre de l’IRB (Harry en serra le président du 1er mai 1919 au 13 septembre 1920). Il est également membre de la GAA (Gaelic Athletic Association).

Il rejoint les Volontaires Irlandais et participe au soulèvement de Pâques, un échec militaire mais une victoire politique. Il accompagne De Valera dans sa tournée américaine ce que Michael Collins verra comme un moyen de séparer deux amis dont le futur président irlandais se méfie.

Il est grièvement blessé lors de son arrestation. Non armé, il est blessé par balles par deux officiers et meurt après plusieurs jours d’agonie à l’hôpital Saint Vincent.

Selon certains c’est sa mort qui aurait convaincu Michaels Collins de négocier la paix avec De Valera. La suite est connue : une embuscade et la mort du charismatique chef irlandais.

Eoin O’Duffy

Eoin O’Duffy (Lough Egish, comtéé de Monaghan 28 janvier 1890 30 novembre 1944) est un homme politique et leader nationaliste irlandais. Considéré comme fasciste, il participa d’abord à la guerre d’indépendance avant de choisir le camp favorable au traité anglo-irlandais, devenant général de la nouvelle armée nationale.

Il devient le chef (Commissioner) de la police irlandaise (Garda Siochana) du 30 septembre 1922 qu 4 février 1933. Il est député de Monaghan de mai 1921 à août 1923.

En 1923 il commence son flirt qui va le mener vers l’idéologie fasciste, dirigeant brièvement le Fine Gael (4 mai 1933 au 16 juin 1934) avant de devenir le leader des Chemises Bleues du Parti National Corporatiste (1935-1937). Il lève une unité de volontaires pour combattre aux côtés de Franco dans la guerre d’Espagne.

Né dans une famille pauvre il est le plus jeune des sept enfants d’Owen Duffy. Ce dernier possédait bien des terres mais elles étaient insuffisantes pour faire vivre sa famille. Sa mère Bridget Fealy est morte d’un cancer alors qu’il n’avait que douze ans.

Il parvient à faire quelques études et devient fonctionnaire puis ingénieur. En 1917 il rejoint les volontaires irlandaises et participe à la guerre d’indépendance irlandaise. Il devient le protégé de Michael Collins, ce dernier décrivant O’Duffy comme le meilleur homme de l’Ulster. Il est emprisonné de septembre à novembre 1918. Il reprend ensuite la lutte et se montre particulièrement efficace dans le domaine du renseignement. En 1920 il effectue un nouveau séjour en prison.

Son action est cependant marquée par un sectarisme religieux qui provoque des tensions probablement évitables entre catholiques et protestants. Son action devient plus brutale ce qui correspond au durcissement du conflit entre irlandais et britanniques.

Chef d’état-major de l’IRA en janvier 1922, il est le plus jeune général d’Europe (record battu ensuite par Franco). Il se rallie cependant aux pro-traités non par enthousiasme mais par pragmatisme : non seulement l’action de l’IRA semble sans issue militaire contre la puissance britannique même affaiblie mais aussi parce qu’il considère que c’est une première étape vers l’unification de l’île.

Général de l’armée nationale, il participe à la guerre civile irlandaise, étant l’architecte des débarquements amphibies menés dans les zones contrôlées par les anti-traités. A noter que les inimitiés de la guerre civile vont poursuivre O’Duffy durant toute sa carrière politique.

En septembre 1922 il est nommé à la tête de la nouvellement formée Garda Síochána pour y rétablir l’ordre et la discipline. Il se montre bonne organisateur pour mettre sur pied une force de police non armée mais capable de se faire respecter pour sa neutralité et un comportement diamétralement opposée à l’entité précédente, la Royal Irish Constabulary (RIC).

L’arrivée d’Eamon de Valera aux commandes du pays entraine son limogeage car on aurait découvert qu’il aurait poussé le président du conseil executif W.T Cosgrave à mener un coup d’état.

Le 20 juillet 1933 il devient le chef de l’Army Comrades Association le service d’ordre du Cumann na nGaedheal accusés d’être des traitres par l’IRA. C’est à cette époque que l’ancien chef de la police épouse de plus en plus les idées fascistes qui à l’instar des idées communistes exercent une profonde influence sur l’ensemble du continent européen.

A peine nommé il rebaptis son mouvement Garde Nationale. Admirateur de Mussolini, il adopte l’uniforme, le salut romain. Il publie une nouvelle constitution promouvant le corporatisme, l’unification de l’Irlande et l’opposition à toute influence et contrôle étranger.

En août 1933 une parade des Chemises Bleues est prévue à Dublin pour commémorer la mort de Michael Collins et d’Arthur Griffith. Craignant une redite de la Marche sur Rome, De Valera lance une rafle préventive pour saisir documents et armes. Il fait interdire la parade et déploie la police aux endroits stratégiques. Le 22 août les Chemises Bleues sont mises hors la loi.

En 1935 il propose 1000 Chemises Bleues pour combattre en Abyssinie aux côtés des italiens. Signe qu’il n’était pas si fasciste que cela en 1934 lors de la conférence fasciste de Montreux il déclare qu’il n’y à aucun problème juif en Irlande et qu’il s’oppose à toute persécution raciale.

Entre-temps le 8 septembre 1933 le Cumann na nGaedheal, le parti centriste et les Chemises Bleues fusionnent pour former le Fine Gael dont O’Duffy devient président avec Cosgrave comme vice-président et leader au parlement. La Garde Nationale devient l’Association Jeune Irlande qui passe donc d’un groupe paramilitaire à un l’aile militante d’un mouvement politique légal.

Les réunions du nouveau parti sont toujours perturbées par l’IRA, O’Duffy étant blessé, sa voiture incendiée. Suite à la découverte de la nature réelle de l’association Jeune Irlande, elle est interdite.

Bouillant et caractériel, O’Duffy était plus un soldat qu’un politicien. Ses idées étaient très critiquées par ses opposants et il se trouva vite isolé au sein de son parti. Il démissionne le 18 septembre 1934 après avoir refusé de restreindre son activisme politique.

Il tente de relancer le mouvement des chemises bleues mais elles se déchirent et se désintègrent entre partisans de O’Duffy et de Ned Cronin.

Il lance le parti national corporatiste en juin 1935, un parti clairement fasciste et en 1936 donc il envoie une brigade irlandaise combattre aux côtés de Franco avec des résultats pour le moins mitigés. 700 chemises bleues auraient combattu jusqu’en juin 1937.

Sur la touche politiquement, O’Duffy sombre dans l’extrémisme politique et l’alcoolisme lui qui avait banni l’alcool de la police irlandaise.

En 1939 il propose ses services à l’Allemagne et à l’Italie mais ces deux pays déclinent, n’ayant pas confiance vis à vis d’un nom de toute façon particulièrement surveillé par la police irlandaise et les services de renseignement britanniques.

Mort à 54 ans, il reçoit cependant des funerailles nationales en raison de ses états de service.

Michael Collins

Michaels James Collins (Woodfield, comté de Cork 12 ou 16 octobre 1890 Béal na mBláth 22 août 1922) est un leader révolutionnaire républicain irlandais qui joua un rôle clé dans la guerre d’indépendance irlandaise. Signataire avec Arthur Griffith du traité anglo-irlandais, il est tué dans une embuscade au cours de la guerre civile irlandaise alors qu’il se rendait à des négociations avec Eamon de Valera le chef des anti-traités. Sa mort à 31 ans en fait une icône de l’histoire irlandaise.

Issu d’une famille de fermiers vivant mieux que la moyenne il est le troisième garçon et le cadet d’une famille de huit enfants. Il baigne dans le nationalisme irlandais et la culture gaélique.

Il n’à que sept ans quand son père meurt. Sa mère l’envoie suivre des cours pour intégrer la Poste Britannique. De 1905 à 1915 il vit à Londres travaillant aux services financiers de La Poste puis pour divers employeurs. En 1909 il devient membre de l’IRB et ne tarde pas à occuper de très hautes responsabilités

Il rentre début 1916 en Irlande et va participer au soulèvement du printemps 1916 combattant à la Poste Centrale de Dublin aux côtés de Patrick Pearse. Il est emprisonné mais cet échec est formateur puisqu’il parvient à imposer ses vues. A un soulèvement et des combats classiques, il préfère un harcèlement constant des britanniques et de ceux que l’IRA appelle des traitres.

Il intègre dès sa libération du camp de Frongoch (Pays de Galles) le Sinn Fein mais aussi les volontaires irlandais. Il est élu député (circonscription du sud du comté de Cork) mais ne siégera jamais à la Chambre des Communes puisque les 73 députés Sinn Fein décident de siéger dans un parlementa irlandais à Dublin (Dáil Éireann), se réunit pour la première fois à Mansion House à Dublin le 21 janvier 1919, et proclame aussitôt l’indépendance de la République d’Irlande .

En février 1919 il fait évadé De Valera de sa prison de Lincoln et l’envoi aux Etats-Unis. Il s’occupe aussi bien des finances que des opérations militaires. En dépit de son rôle majeur, les britanniques n’ont que peu d’infos sur lui. Il faudra attendre les négociations du traité anglo-irlandais pour que l’on connaisse son visage.

Ce traité provoque comme on l’à vu une scission du camp nationaliste entre pro et anti-traités et conséquence une guerre civile au cours de laquelle il est tué dans une embuscade. Il n’avait que 31 ans. Michael Collins est enterré à Dublin au cimetière de Glasnevin.