La Nouvelle-Zélande du premier au second conflit mondial (1914-1954)

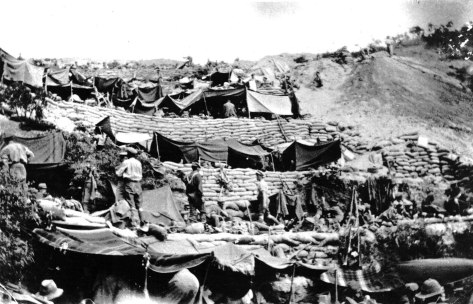

Soldats néo-zélandais à Gallipoli

Des Antipodes aux tranchées du front occidental, une histoire de la Nouvelle-Zélande dans le premier conflit mondial

En guise d’introduction

Le premier conflit mondial est un moment capital dans l’histoire des Dominions qu’il s’agisse de l’aîné canadien ou des cadets australiens, néo-zélandais et sud-africains. Les rapports avec la métropole vont être totalement bouleversés par les pertes abominablement lourdes de ce qui aurait du être la «Der des Ders». Tout ça pour ça pourrait-on dire……. .

Impossible pour Londres de commander aux dominions comme elle pouvait le faire jadis. Certes les rapports étaient nettement plus équilibrés que dans le cas de l’Inde ou des colonies d’Afrique hors Afrique du sud mais le gouvernement britannique ne manquait pas de rappeler à Ottawa, Pretoria, Canberra et Wellington qu’ils étaient les parties d’un empire.

Les soldats tombés à Vimy, au bois de Deville, à Paschendaele ou encore aux Dardanelles imposa aux gouvernements des dominions une attitude plus soucieuse des intérêts nationaux. Cela allait de paire avec une crainte sourdes et lancinante : Londres fera-t-il tout pour défendre les dominions du Pacifique alors que le Japon se montra agressif ? L’accueil enthousiaste d’une escadre américaine en 1925 était une réponse plus qu’explicite.

Tout comme les autres dominions, Wellington emboîte le pas du gouvernement britannique. Dès que Londres décide de déclarer la guerre à l’Allemagne pour protéger la neutralité belge (qu’elle garantissait depuis 1839), le gouvernement néo-zélandais suit sans aucune hésitation.

George V, roi de Grande-Bretagne et d’Irlande de 1910 à 1936

Le 5 août 1914, le comte de Liverpool, gouverneur général de la Nouvelle Zélande et représentant du roi George V annonce que la Nouvelle Zélande est en guerre avec l’Allemagne depuis les marches du Parlement.

Si l’envoi de troupes en Europe est possible, il semble évident que la première tâche du duo australo-néo zélandais est la capture des colonies allemandes du Pacifique, capture vitale car c’est autant de bases que ne pourra utiliser l’escadre de l’amiral Graf Spee.

Maximilian von Spee, le vainqueur de Coronel

Parlons chiffres pour commencer. 100444 soldats et infirmières néo-zélandais vont servir outre-mer sans compter ceux déjà présents en Grande-Bretagne ou dans les dominions. Cela signifie que 10% de la population à été engagée outre-mer, chiffre qui passe à 42% quand on s’intéresse aux hommes en âge de se battre.

Ces hommes vont servir au sein de la New Zealand Expeditionnary Force (NZEF) en Méditerranée (campagne de Gallipoli) et sur le front occidental. Les pertes sont à la hauteur avec 16697 tués et 41317 blessés au combat soit un taux de perte de 58%. A cela s’ajoute des hommes qui ont succombé à leurs blessures après l’Armistice et 507 tués à l’entrainement.

Ce conflit est marqué par le premier engagement massif des maoris aux côtés des pakehas. Je dis bien massif car durant la deuxième guerre anglo-boer les recruteurs néo-zélandais ne suivirent pas les préjugés britanniques sur l’utilisation au combat des natives (NdA En suivant une fumeuse théorie sur de prétendues «races guerrières» comme les sikhs et les gurkhas). 2688 maoris et 346 iliens vont ainsi servir au sein de la NZEF, les hommes du New Zealand (Maori) Pioneer Batallion s’illustrant particulièrement sur le front français.

Comme dans tous les pays anglo-saxons, la conscription était un sujet politiquement (très) sensible et les gouvernements préféraient encourager le volontariat. Dans un premier temps les volontaires furent si nombreux que la conscription n’était pas nécessaire mais avec les pertes et la prolongation d’un conflit qui ne semblait jamais devoir finir, les gouvernements durent imposer un service militaire obligatoire.

La Nouvelle-Zélande n’échappe pas à la règle avec la première levée de conscrits effectuée à Wellington le 16 novembre 1916. Tous les hommes entre 20 et 45 ans étaient concernés, les exceptions étant très peu nombreuses. Fin 1917, la conscription jusqu’ici réservée à la population d’origine européenne fût étendue aux maoris pour permettre la formation d’un contingent de natifs.

Un premier contingent fût levée en mai 1918 mais aucun ne fût envoyé outre-mer à la différence des 2227 volontaires.

Du personnel médical fût également envoyé en Egypte et en Europe.

Le retour au pays fût long et pénible avec un manque de navires, la grippe espagnole et les grèves ce qui entraîna des émeutes au camp de Sling en mars et à Ismailia en juillet 1919.

De nombreux mémoriaux ont été construits sur le front occidental tandis que les morts ont été enterrés en Egypte, à Gibraltar, en Grèce mais aussi à Malte sans oublier la France. Parmi les morts les plus célèbres figurent Dave Gallaher, le capitaine des «The Originals», la première équipe All Black ayant fait une tournée européenne, tué dans les Flandres le 4 octobre 1917.

Dave Gallaher

Mobilisation et premiers combats

Juridiquement la milice ne pouvait service outre-mer, le gouvernement néo-zélandais autorise la levée d’un corps expéditionnaire pour servir outre-mer.

Quelques jours avant la déclaration de guerre, les préparatifs ont discrètement commencé. Résultat à la fin septembre, la NZEF dispose de deux brigades, la New Zealand Infantry Brigade et la New Zealand Mounted Rifles Brigade soit une brigade d’infanterie et une brigade de cavalerie.

Comme on l’imagine aisément, le baptême du feu des néo-zélandais à lieu dans le Pacifique. Les britanniques qui avaient concentré leurs forces navales en Europe pour défier la Hochseeflot de la Kaiserliche Marine étaient inquiets des dégâts que pouvaient provoquer les navires de l’amiral Graf Spee.

Ce dernier était à la tête de l’ Ostasiengeschwader, l’Escadre Allemande d’Extrême Orient qui comportait notamment deux croiseurs cuirassés probablement les meilleurs de leur espèce à savoir le duo Scharnhorst/Gneisenau.

Croiseur cuirassé Scharnhorst

Cette escadre pouvait provoquer des ravages dans le trafic marchand allié mais devait pour cela disposer de stations de charbonnage et de relais radios pour pouvoir communiquer avec l’Allemagne.

Voilà pourquoi les britanniques demandent aux néo-zélandais de s’emparer de la situation radio situé sur l’île d’Upolu dans l’archipel des Samoa.

Une force mixte de 1413 hommes et de six infirmières, la Samoa Expeditionnary Force sous le commandement du colonel Robert Logan est chargée de cette mission qui ressemble à celle dont sont chargés les australiens en Guinée.

L’escadre néo-zélandaise appareille le 15 août 1914, fait brièvement escale aux Fidji pour retrouver d’autres navires d’escorte mais aussi embarquer des guides et des interprètes. Elle arrive à Apia, la capitale du protectorat allemand des Samoa le 29 août 1914.

Sans forces militaires significatives, les allemands n’offrirent aucune résistance. Tout juste sabotèrent-ils l’équipement radio. Une cérémonie organisée le lendemain, 30 août 1914 avalise le contrôle néo-zélandais des Samoa.

Tout était-il gagné ? Non car averti de cette conquête sans combats, l’amiral Graf Spee décida de se rendre sur place avec son Ostasiengeschwader.

Il est sur place le 14 septembre 1914, les néo-zélandais se préparent à défendre leur conquête mais sans que l’on sache pourquoi, le commandant allemand préfère mettre cap sur Tahiti où il rencontrera le même insuccès notamment grâce à l’action énergique mais injustement méconnue du lieutenant de vaisseau Destremeau, commandant de la canonnière Zélée.

La Samoan Expeditionnary Force reste sur place jusqu’en mars 1915 quand elle commence à rentrer en Nouvelle-Zélande, processus qui s’achève au mois d’avril.

Un sanglant apprentissage : les kiwis aux Dardanelles

En octobre 1914, le gros de la NZEF appareille de Wellington. Initialement, la Force Expéditionnaire Néo-Zélandaise devait rallier l’Europe mais on décide au final de l’envoyer en Egypte suite à l’entrée en guerre de l’empire ottoman aux côtés des Empires Centraux.

Les kiwis rallient les diggers de l’Australian Imperial Force (AIF) pour s’entrainer et être capables d’être pleinement engagés au combat.

Montage photo de la terrible campagne des Dardanelles

En décembre 1914 est créé une unité appelée à devenir légendaire, l’Australian and New Zealand Army Corps en abrégé ANZAC, un terme choisit de préférence au terme initialement envisagé de l’Australasian Army Corps.

L’état-major est composé de 70 officiers et 550 hommes, majoritairement britanniques, les jeunes armées des dominions n’ayant pas suffisamment d’officiers compétents capables de gérer la masse d’hommes et de matériels d’un corps d’armée.

L’ANZAC intègre une division australienne à trois brigades et une division d’infanterie australo-néo zélandaise composée de la brigade d’infanterie néo-zélandaise, de la brigade de fusiliers montés néo-zélandaise, d’une brigade d’infanterie australienne et d’une brigade de cavalerie australienne.

A cela s’ajoute d’autres unités placées sous le commandement du corps d’armée australo-néo zélandais. Deux brigades de cavalerie légère australiennes dépendent directement du corps d’armée.

Ils peuvent opérer avec la 7ème brigade d’artillerie de montagne indienne, le Ceylon Planters Rifle Corps, le Zion Mule Corps, quatre bataillons de la Royal Naval Division, la 13ème division d’infanterie britannique, une brigade indienne et une brigade de la 10ème division britannique, une division de recrutement irlandais.

Les soldats des Antipodes débarquent le 25 avril 1915 dans un lieu resté à jamais comme la baie de l’ANZAC (Anzac Cove), lieu situé dans la péninsule de Gallipoli. C’est le début d’une terrible campagne qui échoua à s’emparer des détroits, à tendre la main aux russes et à sortir l’empire ottoman du conflit.

La campagne de Gallipoli (ou selon les textes des Dardanelles) est l’exemple même d’une bonne idée stratégique mal exécutée par inexpérience, manque de moyens adaptés et sous-estimation de l’adversaire.

L’opération censée être rapide se mue en une impitoyable guerre d’usure. Les combattants des deux camps souffrent des combats mais aussi de la chaleur et de la maladie. Les pertes finales sont estimées à 392000 hommes dont 131000 morts avec pour les néo-zélandais 2721 tués et 4852 blessés. Les alliés évacuent en décembre 1915/janvier 1916.

Cette campagne est aux australo-néo zélandais l’équivalent de Vimy pour les canadiens : les néo-zélandais jadis confiants dans la puissance de l’empire britannique, fiers de servir au profit de la lointaine métropole impériale se montraient plus sceptiques, plus lucides mais de plus en plus conscients de leur singularité comme nation.

La New Zealand Rifle Brigade moins deux bataillons est rapatriée en Egypte en novembre 1915. Elle va participer aux combats dans le désert egyptien contre les sénoussis, une secte musulmane alliée aux ottomans qui depuis la Libye avait envahit l’Egypte.

Le 1er bataillon attaque les sénoussis au sud-ouest de Matruh. Il n’est pas seul car il combat au sein d’une force mixte composée également de britanniques, d’australiens et d’indiens. Une première attaque à lieu le 25 décembre 1915 et une seconde le 23 janvier 1916. Ce furent deux succès et cela mit fin à l’offensive senoussis. A la mi-février, le 1er bataillon retrouva le reste de la brigade à Moascar dans la zone du canal de Suez.

En Egypte, la NZEF est réorganisée avec la New Zealand Mounted Brigade (Brigade montée néo-zélandaise) et la New Zealand Division (Infantry). Cette division est l’ancienne division australo-néo zélandaise où le personnel australien à été remplacé par du personnel néo-zélandais. Si la brigade montée néo-zélandaise reste au Moyen-Orient, la division d’infanterie va embarquer pour la France en avril 1916,abandonnant le soleil et la chaleur pour la boue et le froid.

La brigade montée néo-zélandaise alignait 147 officiers et 2897 sous-officiers et hommes du rang, brigade qui était intégrée à l’ANZAC Mounted Division. Cette division était composée initialement de trois brigades de cavalerie australienne et une brigade néo-zélandaise.

En avril 1916 elle est envoyée dans le Sinai pour une campagne offensive contre les turcs, campagne qui mena les cavaliers kiwis en Palestine. Ils furent de tous les combats et le maréchal sir Edmund Allenby ne tarit pas d’éloges à propos des cavaliers venus de Aotearoa. Au total 17723 néo-zélandais ont participé à cette campagne avec des pertes s’élevant à 640 tués et 1146 blessés.

Les néo-zélandais sur le front occidental

Avant de combattre en France, les troupes néo-zélandaises qu’elles viennent directement du pays ou ayant servit à Gallipoli étaient envoyés en Angleterre pour s’entrainer et pour former une unité cohérente. Le camp en question était le camp Sling, une annexe du camp de Bulford dans le Wiltshire.

La New Zealand Division composée de trois brigades d’infanterie est engagée dans la bataille de la Somme et ce à partir du 15 septembre 1916 lors de l’attaque de la 4ème Armée, la division étant placé sous le commandement du 15ème Corps d’Armée britannique.

Quand la division est relevée le 4 octobre, les kiwis avaient avancé de trois kilomètres, capturant huit km de front ennemi pour le prix de 7048 hommes hors de combat dont 1560 tués.

En juin 1917 la division participe à la bataille de Messine en Belgique. Le 7, après la détonation de 500 tonnes d’explosif dans une série de mines dans le secteur des 2ème et 3ème brigades, les kiwis se lancent à l’assaut, s’emparant de la première ligne et des arrières ainsi que du village de Messine.

La 1ère brigade arriva en renfort, aidée sur la gauche un unique tank. Ce fût un vrai succès pour un coût très modéré. Hélas pour les soldats néo-zélandais l’artillerie allemande se montra nettement plus efficace que l’infanterie et quand la division fût relevée les 9 et 10 juin, les pertes étaient lourdes avec 3700 hommes hors de combat.

Après repos, recomplément et réorganisation, la division est engagée dans une nouvelle bataille meurtrière celle de Passchendaele en octobre 1917, une bataille également connue sous le nom de troisième bataille d’Ypres.

La division attaque juste avant l’aube le 4 octobre 1917. L’offensive à été soigneusement étudiée, le secteur cartographié et reproduit en maquette pour permettre aux soldats de connaître le secteur comme leur poche.

Le premier objectif (Gravenstafel Spur) est l’objet d’une avancée des 1ère et 4ème brigades qui devaient être visées par une puissante contre-attaque mais les alliés déclenchent un puissant tir de barrage qui surprend les allemands à découvert avec les conséquences que l’on imagine bien.

Les deux brigades atteignent leurs objectifs après de durs combats, ayant provoqué de sérieuses pertes chez l’ennemi, s’emparant d’un abondant matériel le tout pour 1700 pertes (tués et blessés).

Le 9 octobre, les britanniques attaquent au lieu dit Bellevue Spur. A la différence de l’offensive néo-zélandaise, les gains sont minimes et les pertes abominablement lourdes.

La division néo-zélandaise repasse à l’attaque le 12 octobre avec les 2ème et 3ème brigades qui étaient jusqu’ici restées en réserve. Les combats furent violents, l’efficacité de l’artillerie diminuée par une pluie incessante qui détrempaient les sols.

Les soldats néo-zélandais avancent dans un terrain bouleversé par les obus, un terrain où les barbelés n’étaient pas tous coupés. L’aile gauche s’emparant de 500 yards de terrain, le centre de 200 mais la droite de seulement 80. Ces gains limités furent de plus gagnés avec de lourdes pertes en l’occurrence 640 morts et 2100 blessés.

C’est le premier échec de la division qui perdit 400 hommes de plus pour la simple 4ème brigade avant d’être relevée.

La 2ème brigade repasse à l’attaque le 3 décembre 1917, remporte du terrain mais échoue à s’emparer du château de Polderhoek. Quand la division est relevée le 24 février 1918, elle à perdu 3000 hommes dont 1873 tués.

La division néo-zélandaise n’eut pas vraiment le temps de souffler puisqu’au printemps 1918 les allemands lancent leur offensive dite de la dernière chance. Ramenant de nombreuses divisions libérées par la fin des combats sur le front oriental, les allemands espèrent l’emporter avant le poids des troupes américaines ne se fasse vraiment sentir.

Les premiers combats sont favorables aux allemands qui créent une brèche entre les 4ème et 5ème corps d’armée britanniques dans la vallée de l’Ancre. La New Zealand Division est envoyée en urgence pour combler la brèche et stabiliser le front. La division va ensuite participer à l’offensive des 100 jours qui allait pousser Berlin à mettre pouce en l’air et demander les conditions d’une paix honorable.

La dernière opération massive de la division fût la capture de la forteresse du Quesnoy, une forteresse conçue par Vauban et régulièrement modernisée par les français. Ce fût jour faste, la division avança de 10km, captura 2000 prisonniers et 60 canons.

La capture de la forteresse n’était pas spécifiquement prévue mais les néo-zélandais dans leur élan escaladèrent les murs et engagèrent un violent combat au corps à cops. La division est relevée à minuit dans la nuit du 5 au 6 novembre, la guerre s’achevant cinq jours plus tard.

La division quitte la 3ème armée le 28 novembre, traverse la Belgique, franchit la frontière germano-belge pour rallier Cologne. Elle fait partie de l’armée d’occupation mais pour peu de temps, la démobilisation étant rapidement entamée, s’achevant par la dissolution de la division le 25 mars 1919.

Les néo-zélandais participèrent modestement à la campagne de Mésopotamie en déployant un peloton de transmission sans fil (wireless troop). Ce troop fût plus tard amalgamé avec une unité semblable levée par les australiens. En juin 1917, le troop néo-zélandais rallia la France où il intègra la New Zealand Divisional Signal Company (compagnie de transmissions divisionnaire néo-zélandaise).

La Nouvelle-Zélande participa également aux combats sur mer avec les New Zealand Naval Forces, une division de la Royal Navy et non une marine à part entière comme les marines canadiennes et australiennes.

Dès lé début de la guerre le croiseur HMS Philomel qui servait de navire-école redevint un navire opérationnel avec notamment l’appoint de 70 réservistes néo-zélandais. Avec deux croiseurs de la Royal Navy, il escorta les navires transportant la Samoan Expeditionnary Force.

Fin 1914 ces trois navires escortèrent les navires transportant la NZEF en Egypte. A partir de janvier 1915, le Philomel patrouilla dans le golfe d’Alexandrette (auj. Iskenderün), assurant l’appui-feu des troupes débarquées , subissant des pertes avec trois marins néo-zélandais tués dont l’un d’eux fût le premier néo-zélandais tué au cours du conflit. Il participa également à la défense du canal de Suez (un temps menacé par les turcs), patrouillant dans le Golfe Persique et celui d’Aden.

En mars 1917 après des petits carénages à Malte et à Bombay, le vénérable croiseur retourne à Wellington pour une remise en état complète.

Trois mois plus tard, un croiseur auxiliaire allemand, le SMS Wolf pénétra dans les eaux néo-zélandaises, mouillant deux petits champs de mines, le premier au large de Farewell Spit et le second au large des îles Kermadec provoquant la destruction de deux navires.

Deux chalutiers, les Nora Niven et Simplon sont transformés en dragueurs de mines pour nettoyer ces deux champs de mines.

A la différence d’autres dominions, la Nouvelle-Zélande n’eut pas de force aérienne durant le premier conflit mondial, les néo-zélandais pilotant au sein du RFC ou du RNAS et off course au sein de la RAF.

D’une guerre à l’autre

Comme nous l’avons vu plus haut, le premier conflit mondial à profondément bouleversé les relations entre la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande. C’est comme si la Der des Ders avait été une sorte de rite initiatique pour permettre à Wellington de passer à l’âge adulte.

Le 28 juin 1919, la Nouvelle-Zélande signe le traité de Versailles puis intègre la Société des Nations (SDN) censée régler les conflits par la diplomatie et la négociation, un généreux projet qui hélas se heurta rapidement à une profonde impuissance.

En matière de politique étrangère, Wellington se montre nettement plus indépendant. Le gouvernement néo-zélandais s’inquiète de la montée en puissance du Japon qui depuis 1922 n’était plus l’allié de la Grande-Bretagne.

Si la défense des Antipodes par Londres était garantie et assurée, la Nouvelle-Zélande serait rassurée mais tout comme les australiens, les néo-zélandais craignaient que Londres en pleine politique d’apeasment ne sacrifie ses dominions pour maintenir une paix illusoire.

Les kiwis se rapprochent donc des Etats Unis jugés plus à même de les défendre contre une potentielle agression japonaise. Du 8 juin au 26 septembre 1925, une escadre américaine se rend aux Samoa, en Australie et en Nouvelle-Zélande où elle reçoit un accueil triomphal.

Dans l’ensemble les différents gouvernements néo-zélandais (réformistes de 1911 à 1928, unioniste de 1928 à 1931, coalition 1931-1935) ont davantage un tropisme tories ce qui peut poser des «problèmes» quand les travaillistes sont au pouvoir à Londres.

En revanche quand les travaillistes sont au pouvoir à Wellington (1935-1949) on n’assiste pas à ce genre de problèmes même si la classe politique néo-zélandaise est nettement plus sceptique sur la politique d’apeasment chère aux élites politiques britanniques avec les conséquences que l’on connait puisque comme l’avait prédit Winston Churchill, ils ont eu le déshonneur et la guerre même si celle-ci fût courte.

Comme tous les pays, la Nouvelle-Zélande est victime de la Grande Dépression consécutive au krack boursier du 24 octobre 1929. Cette crise est d’autant plus virulente chez les kiwis que le pays est pleinement intégré à l’économie mondiale, exportant massivement ses produits agricoles, une source de revenues capitale. Quand les autres pays ferment leur marché et adoptent une politique protectionniste, les conséquences sont dramatiques pour le pays qui peine à se relever.

Néanmoins au milieu des années trente, la situation économique s’améliore avec comme ailleurs une politique mêlant grands travaux et aides sociales dans ce qui n’est pas encore l’Etat-Providence (Welfare State) même si le pays depuis le 19ème siècle disposait d’une législation sociale particulièrement avancée.

Sur le plan de la politique étrangère, le gouvernement travailliste estime que le traité de Versailles à été beaucoup trop dur avec l’Allemagne et que cette dureté à été l’une des causes de l’arrivée des nazis au pouvoir.

Au grand dam des gouvernants conservateurs à Londres, le gouvernement néo-zélandais se rapproche de l’Union Soviétique et montre une profonde préoccupation devant la montée en puissance du militarisme nippon.

Même si les deux îles sont loin du Japon, Wellington craint pour sa sécurité sans compter qu’elle possède des mandats comme les Samoa ou Nauru qui par leur position stratégique ou leurs ressources sont stratégiques et pourraient intéresser un pays qui ne possédant pas les ressources nécessaires pour une guerre longue devant combattre pour les acquérir.

Le gouvernement travailliste donc classé à gauche sur l’échiquier politique, une gauche réformiste et modérée loin du couteau entre les dents même si à l’époque les clivages idéologiques étaient nettement plus marqués.

Sans surprise, ils dénoncent l’attitude de l’Italie dans la guerre contre l’un des deux états africains encore indépendants en l’occurrence l’empire d’Abyssinie et soutiennent le gouvernement républicain, le gouvernement légitime de l’Espagne.

Cela n’empêcha pas les travaillistes de négocier un traité commercial avec l’Allemagne nazie et d’accueillir favorablement les accords de Munich mais aussi de dissuader toute critique publique de l’Allemagne. Cette politique était donc bien plus pragmatique qu’idéologique.

Quand la guerre de Pologne éclate en septembre 1939, Wellington encourage la négociation mais très vite renonce en raison de la fermeté des deux gouvernements persuadés que la guerre s’annonce longue.

En réalité elle ne va durer comme nous le savons que trois mois (d’où son nom de Three Month’s War dans l’historiographie anglo-saxone) et on aurait pu craindre que cela n’entraîne un retour en arrière.

En réalité cela fait figure de véritable électrochoc. Toutes les élites gouvernementales prennent conscience qu’un tel alignement des planètes (assassinat du chef du gouvernement allemand, rappel de l’ancien Kaiser qui suspend les hostilités en profitant de la neutralisation des principaux faisans dorés) ne pourrait pas se reproduire. «La prochaine fois ce sera la bonne» aurait dit un jour un homme politique britannique.

La Nouvelle-Zélande n’échappe pas à la règle. L’engagement miliaire néo-zélandais à été très limité avec l’envoi de navires néo-zélandais pour protéger les convois, l’engagement de citoyens néo-zélandais présents en Grande-Bretagne dans les forces armées britanniques (et chose moins connue des kiwis présents en France au sein de la Légion Etrangère) mais les unités terrestres en cours de montée en puissance n’avaient pas encore quitté le pays quand le conflit prend fin en décembre 1939.

Avec un réservoir humain très limité, la Nouvelle-Zélande n’avait de toute façon pas les moyens de lever une immense armée pour combattre dans le Pacifique ou en Méditerranée mais comme le dira le premier ministre Peter Fraser «La Nouvelle-Zélande fera le job et prendra pleinement sa part dans la défense de l’empire et de ses valeurs».

Durant la Pax Armada, le réarmement se poursuit avec une modernisation des structures et de l’équipement, une amélioration de l’entrainement de la Militia, le renforcement des défenses côtières.

La New Zealand Division of the Royal Navy devient en juin 1944 la Royal New Zealand Navy conservant ses navires en service et mettant en service quelques unités modernes même si ses moyens étaient nettement plus limitées que sa grande sœur australienne.

L’armée de l’air qui existait depuis 1923 mais n’était indépendante que depuis 1937 reçoit également des avions modernes qu’ils soient britanniques ou américains, les néo-zélandais s’attendaient davantage à combattre aux côtés des yankees que de leurs cousins britanniques.