Les monarques yougoslaves

Pierre 1er

Pierre 1er (Belgrade 11 juillet (29 juin calendrier julien) 1844-16 août 1921) peut se targuer d’être le dernier roi de Serbie (15 juin 1903-1er décembre 1918) et le premier des trois rois de Yougoslavie (1er décembre 1918-16 août 1921). Ayant vécu une partie de sa vie en exil, il participe à la guerre de 1870 (après avoir été formé à Saint Cyr et à l’Ecole Militaire de Metz) au sein de la Légion Etrangère, à la Commune de Paris (sans que l’on sache les détails de son action) puis au soulèvement de la Bosnie-Herzégovine (1875-1877).

Il s’est marié en 1883 à la princesse Zorka du Monténégro (fille de Nicolas 1er) qui lui donna cinq enfants (dont trois seulement arriveront à l’âge adulte) dont le prince Alexandre futur Alexandre 1er de Yougoslavie.

A la mort de son père en 1885, il devient le chef de la maison Karadjordjevic, les rivaux de la maison Obrenovic. Après le coup d’état et le meurtre d’Alexandre 1er Obrenovic en mai 1903 il devient roi de Serbie à l’âge de 59 ans.

Il est couronné le 21 septembre 1904. Si le meurtre d’Alexandre, de son épouse et de sa famille choque, les répercussions pratiques sont faibles.

Roi libéral et modéré, il incarne la nation serbe durant le premier conflit mondial même si en pratique c’est son fils Alexandre qui gérait les affaires courante en qualité de régent. Sur le plan de la politique étrangère il rompt avec l’usage de son prédecesseur, s’éloignant de l’Autriche-Hongrie pour se rapprocher de la Russie. Il engage la Serbie dans les deux guerres balkaniques ce qui permet à la Serbir d’augmenter substantiellement sa superficie en direction du sud.

Son règne jusqu’en 1914 est vu comme un âge d’or avec une liberté quasiment totale ce qui contrastait avec les états voisins. Il fût vu comme le champion de l’idée yougo-slave.

Déjà malade en 1914, il n’hésite cependant pas à visiter les tranchées pour soutenir le moral de son armée. Après l’anabase du peuple serbe, il se réfugie à Corfou où il reste jusqu’en juillet 1919 date à laquelle il rentre à Belgrade. Il meurt deux ans plus tard à l’âge de 77 ans. Il est enterré dans l’Eglise Saint George près de Topola dans le centre de la Serbie.

Alexandre 1er

Alexandre II de Serbie puis Alexandre 1er de Yougoslavie (Cetinje 16 décembre 1888 Marseille 9 octobre 1934) est le deuxième monarque à régné sur le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Deuxième fils de Pierre 1er (1844-1921), roi de Serbie de 1903 à 1918 puis roi des serbes, croates et slovènes (1918-1921).

Il est le troisième enfant du «Roi Libérateur» après sa sœur ainée Hélène née en 1884 et son frère Georges né en 1886 mais qui est exclu de la succession en 1909 pour avoir battu à mort son valet de chambre (Il entrera en conflit avec son cadet sera emprisonné en 1925, libéré par son neveu mais devant de nouvelles manigances il sera exilé et ne retrouvera la Yougoslavie qu’en 1972 peu avant sa mort).

Le 8 juin 1922, il épouse la princesse Marie de Roumanie qui lui donne trois enfants, trois fils le futur Pierre II né le 6 septembre 1923, son frère Tomislav Karadjordjevic né le 19 janvier 1928 et le cadet Andrej né non pas à Belgrade comme ses ainés mais à Bled en Slovénie le 28 juin 1929.

Il participe aux deux guerres balkaniques, participation dont il retire un certain prestige ce qui explique peut être pourquoi son père déjà âgé en 1914 (70 ans) lui confie la régence alors que la guerre s’annonce chaque jour plus menaçante.

La Serbie est occupée en 1915 mais Belgrade est parvenu non sans mal à exfiltrer soldats et civils permettant de continuer une lutte qui rendit Alexandre très populaire en France.

Le 1er décembre 1918 le royaume des Serbes, Croates et Slovènes voit officiellement le jour. Pierre 1er est officiellement le roi mais en pratique âgé et malade la régence d’Alexandre se poursuit et ne prends fin que le 16 août 1921 date à laquelle la mort de son père fait de lui le deuxième roi du nouvel état sous le nom d’Alexandre 1er.

Roi volontaire et autoritaire, il est bien décidé à imposer si besoin par la force l’idée yougoslave et lutter contre les forces centrifuges qui bien des années plus tard allaient renvoyer la Yougoslavie dans les livres d’histoire aux côtés d’autres états comme l’Autriche-Hongrie. Il n’en pas été toujours ainsi, le début de son règne voyant un respect du régime parlementaire.

L’élément déclencheur de ce basculement autoritaire est l’attentat du 14 juin 1928 contre le leader croate (mais favorable à l’idée yougoslave) Stjepan Radic. C’est d’ailleurs le successeur de ce dernier Vladko Macek qui allait le conduire à mener une politique plus autoritaire.

En 1929 il rebaptise son royaume Yougoslavie. C’est tout sauf du gadget. Il s’agit clairement de montrer aux serbes, aux slovènes et surtout aux turbulents croates que désormais on est yougoslave un point c’est tout. C’est d’ailleurs à cette occasion qu’il devient officiellement Alexandre 1er de Yougoslavie et abandonne son nom de règne originel à savoir Alexandre II de Serbie.

Cette politique digne d’un despote éclairé lui attire de sérieuses inimités de la part de mouvement extrémistes comme les oustachis croates ou la VMRO macédonienne.

Pour ces organisations, Alexandre 1er est un tyran et le tuer devient un acte légitime pour libérer les autres peuples yougo-slaves de la tyrannie serbe, les autres nationalités du royaume d’Alexandre 1er considérant de plus en plus la Yougoslavie alexandrine comme une Serbie plus étendue.

Plusieurs attentats sont déjoues mais hélas pour le roi de Yougoslavie l’un d’eux va réussir. Nous sommes le 9 octobre 1934 à Marseille où le roi de Yougoslavie à débarqué du destroyer Dubrovnik pour une visite officielle en France. Il est accueillit dans le Vieux Port par le ministre de la marine François Pietri puis va être accompagné par le ministre des affaires étrangères Louis Barthou.

Cette visite à Marseille est la première étape d’un voyage officiel destiné à renforcer les liens entre la France et la Yougoslavie alors que de sombres nuages s’amoncèlent à l’horizon, nuages mussoliniens et hitlériens.

Il est victime des tirs de Vlado Tchernozemski, un tueur de la VROM travaillant pour l’organisation Oustachi dirigé par Ante Pavelic.

Le service d’ordre en dessous du tout riposte n’importe comment et si Louis Barthou succombe tout comme le roi de Yougoslavie (qui aurait parait-il dit comme derniers mots «gardez-moi la Yougoslavie» même si ces mots sont probablement apocryphes) le ministre des Affaires Etrangères français à été victime d’une balle d’un policier français. Le tueur grièvement blessé succombe dans la soirée.

Les obsèques du premier vrai roi de Yougoslavie ont lieu à Belgrade le 17 octobre 1934 en présence du président Albert Lebrun et du maréchal Pétain.

Son fils Pierre II âgé de onze ans lui succède sous la régence de son oncle, le prince Paul.

Pierre II

Pierre II (Belgrade 6 septembre 1923 Los Angeles 3 novembre 1970) est le fils ainé d’Alexandre 1er et de Marie de Roumanie. Prince héritier dès sa naissance, il devient roi à la mort de son père même si trop jeune pour régner effectivement il est chapeauté par son oncle Paul.

A sa majorité en septembre 1942 il prends seul les reines du pouvoir. Il poursuit la politique de désescalade de son oncle pour éviter l’implosion de la Yougoslavie. En octobre 1944 il épouse Alexandra de Grèce qui lui donnera un fils prénommé Alexandre.

Quand le second conflit mondial éclate il va bientôt fêter ses vingt-cinq ans. Il prononce un discours qui se termine par ses mots «Je suis serbe je suis croate je suis slovène je suis bosniaque je suis monténégrin je suis macédonien mais surtout je suis yougoslave. Des barbares sont à nos portes ils veulent détruire notre pays. Je sais que tout le monde fera son devoir comme je fais le mien. Puisse Dieu nous apporter son aide».

Selon certains historiens ce discours à eu un profond impact sur les non-serbes qui auraient pu être tentés de ne pas avoir envie de mourir pour Belgrade. Certes il y eut des désertions et des mutineries notamment chez les croates mais dans l’ensemble le haut-commandement de l’armée majoritairement serbe à été visiblement agréablement surpris par la résilience et la discipline des troupes d’origine slovène ou croate.

Après la submersion de la Yougoslavie, Pierre II, son épouse, son jeune fils Alexandre et son gouvernement se réfugient en Palestine, s’installant d’abord à Jerusalem puis au Caire où un gouvernement en exil yougoslave doit gérer la reconstitution d’une armée pour libérer le pays en liaison avec les alliés.

A la fin du conflit il rentre à Belgrade (14 mai 1954). Le Royaume de Yougoslavie est reconstitué, les traitres châtiés et une série de réformes politiques mises en place dans l’espoir d’éviter une submersion communiste.

Hélas pour Pierre II les communistes relancent la guérilla doublé d’un harcèlement politique. Le risque de troubles généralisés devient-tel que le fils d’Alexandre 1er lassé des querelles politiques préfère abdiquer le 17 juin 1958 au profit de son fils Alexandre qui devient Alexandre III de Yougoslavie (le II à été sauté pour éviter la confusion avec son grand-père Alexandre II de Serbie et Alexandre 1er de Yougoslavie).

Ce dernier va régner quelques semaines puisque le 17 octobre 1958 un coup d’état communiste renverse la monarchie yougoslave. La famille royale doit s’exiler aux Etats-Unis pendant qu’une république populaire est proclamée à Belgrade.

Pierre II s’installe en Californie. Amer et désabusé, il sombre dans l’alcoolisme et meurt d’une cirhose du foie. Enterré à Los Angeles, son corps à finalement été raméne en Serbie en 2006 et inhumé aux côtés de son père dans la crypte des Karadjordjevic.

Politique intérieure : miscellanées

Comme nous l’avons vu plus haut, Alexandre 1er à tenté de faire des yougoslaves après avoir créé la Yougoslavie un peu si il avait suivit cette phrase prétée à Massimo d’Azeglio, un des penseurs du Risorgimento «L’Italie est faite, il reste à faire les italiens».

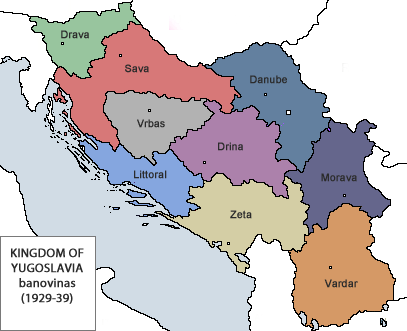

Par inclination personnelle il choisit une méthode autoritaire en profitant de l’attentat du 20 juin 1928 ayant coûté la vie au chef du Parti Paysan Croate, Stjepan Radic. Il supprime les regions historiques au profit de régions administratives baptisées banovinas.

Il emprisonne tout opposant à sa politique, interdit les partis basés sur l’ethnie, la religion ou la nation, met en place une cour de sureté de l’Etat ainsi qu’une législation d’exception.

Cette politique apaise temporairement la situation mais va lui coûter la vie lors d’un attentat mené à Marseille le 9 octobre 1934 avec un tueur de la VMRO aidé par le mouvement oustachis et par l’Italie fasciste.

Il est remplacé par son fils Pierre II âgé de seulement onze ans sous la régence de son oncle le Prince Paul. Ce dernier va reprendre la politique de son cousin défunt (il est le fils d’Arsen de Serbie, frère de Pierre 1er de Serbie puis de Yougoslavie) mais en se montrant plus habile et moins autoritaire.

Contrairement à ce qu’aurait pu laisser penser son action diplomatique à la fin des années trente en direction de l’Axe il est plus démocrate que le roi assassiné à Marseille.

Comme le dira un historien yougoslave «Paul de Yougoslavie aurait été un grand roi mais il restera à jamais un incompris».

Le fait qu’il n’est jamais rédigé ses mémoires et que ses papiers personnels ne sont toujours pas accessibles aux historiens fait qu’il est difficile de se faire une idée précise de ses idées et de son action.

Certains sont moins élogieux et estiment qu’il manquait de caractère et de force de travail pour faire un grand roi.

Dans un geste d’apaisement, le régent avec l’accord de son neveu relâche un peu l’emprise sur les partis et les opposants au régime alexandrin. Une amnistie libère de nombreux prisonniers qui pour beaucoup préfèrent s’exiler plutôt que de tendre la main au régent qui semble vouloir sincèrement le bien du royaume.

Quand éclate la guerre de Pologne la Yougoslavie sous l’autorité de Pierre II fils d’Alexandre 1er est au bord du gouffre.

On craint même un effondrement du pays et une nouvelle implosion comme vingt ans plus tôt avec l’Autriche-Hongrie. Nul doute qu’une invasion étrangère qu’elle soit italienne, allemande ou d’un des pays voisins aurait provoqué la fin du jeune royaume.

Le retour d’une paix fragile en Europe est vue comme un signe du destin. Ce qu’on pourrait appeler des hommes de bonne volonté tentent de réformer le royaume en évitant les écueils nationalistes non sans quelques prometteurs résultats.

La Yougoslavie n’est pas devenu la Suisse des Balkans, il y à toujours des tiraillements entre les nationalités mais mis à part d’indécrottables nationalistes du genre borné et buté (qui pour beaucoup se retrouveront dans le camp de l’Axe) la plupart des partis politiques veulent vraiment donner leur chance à l’idée yougoslave.

La vie politique yougoslave se sont aussi des élections. Les élections à l’Assemblée Constituante organisées en 1920 aboutissent à l’émergence de trois partis : le parti Démocratique, le Parti Populaire Radical et le Parti Communiste même si ce dernier sera vite interdit.

Les premières vraies élections législatives yougoslaves ont lieu le 18 mars 1923 avec la victoire du Parti Populaire Radical qui remporte à nouveau les élections organisées le 8 février 1925 et le 11 septembre 1927.

De nouvelles élections sont organisées le 5 mai 1935 avec la victoire du Parti National Yougoslave puis le 11 décembre 1938 avec la victoire de l’Union Radicale Yougoslave.

Les élections suivantes ont lieu en septembre 1941, en septembre 1944 et en septembre 1947, A chaque fois ce sont des coalitions organisées autour du Parti Démocratique, un parti de centre-droit qui va dominer la vie politique yougoslave jusqu’au second conflit mondial.

Politique étrangère : miscellanées

Au début des années soixante les communistes au pouvoir depuis 1958 envisagèrent de s’unir avec l’Albanie et la Bulgarie dans une fédération balkanique capable de faire bloc. Ce projet n’aura aucune suite tout comme un projet de janvier 1920 qui prévoyait le démantèlement de la Principauté d’Albanie entre l’Italie, la Yougoslavie et la Grèce.

Dans un premier temps les relations italo-yougoslaves sont tendues, Rome revendiquant des territoires appartenant au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Néanmoins avec le temps la situation s’apaise et s’améliore avec la signature en 1924 d’un traité qui démantèle l’Etat libre de Fiume, la ville intégrant le Royaume d’Italie alors que la future Yougoslavie récupère l’arrière pays majoritairement slavophone.

Dans ces années vingt encore incertaines les nouveaux pays de la région souhaitent se prémunir contre une politique étrangère revancharde venant moins de la Russie que de la Hongrie qui suite aux traités soldant le premier conflit mondial est passé du statut de grande puissance à celui d’une puissance de seconde zone.

Le 14 août 1920 un accord d’assistance est signé entre la Tchécoslovaquie, la Roumanie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes pour se protéger contre une attaque hongroise, Budapest n’ayant jamais pleinement admis le traité de Trianon signé le 4 mai précédent.

Cette alliance est renforcée par des accords bilatéraux entre la Roumanie et la Tchécoslovaquie (23 avril 1921), entre la Roumanie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes (7 juin 1921) et entre le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie (31 août 1921). La Petite Entente entend garantir, par la force si besoin, les traités de paix.

Cette alliance est cependant imparfaite et incomplète puisque ne prenant pas en compte les autres menaces que ce soit l’URSS (vis à vis de la Roumanie), l’Italie (vis à vis de la Yougoslavie) ou encore l’Allemagne et la Pologne (vis à vis de la Tchécoslovaquie).

Suite aux accords de Locarno, la France signe des alliances militaires avec Prague (16 octobre 1925), avec Bucarest (10 juin 1926) et Belgrade (novembre 1926).

En 1934 la Yougoslavie signe un accord commercial avec l’Albanie et la même année le 9 février la Yougoslavie signe le Pacte Balkanique avec la Grèce, la Turquie, la Roumanie à Athènes pour maintenir le status quo dans une région qui méritait plus que jamais son surnom de «Poudrière des Balkans» tant les contentieux et les sources de conflit étaient nombreux.

Ce traité était également tourné contre une Bulgarie vaincue durant le premier conflit mondial et dont on redoutait un retour en force pour recréer une Grande Bulgarie qui avait brièvement existé après le traité de San Stefano en 1878 et que Sofia cherchait à recréer. Il s’agissait d’un véritable letmotiv de sa politique étrangère.

Ce pacte avait comme la Petite Entente de sérieuses limites, la principale étant le refus de l’Italie, de l’Albanie, de la Bulgarie, de la Hongrie et de l’URSS de signer ce texte. Le traité est enregistré par la Société des Nations (SDN) le 1er octobre 1934.

A peine quatre ans après la signature de ce pacte les signataires négocièrent le retour de la Bulgarie dans le concert des nations en signant l’Accord de Salonique.

Cet accord signé dans la même ville que l’armistice qui sortit Sofia de la guerre annula les clauses des traités de Neuilly-sur-Seine et de Lausanne, traités qui sanctionnaient les défaites bulgares et ottomanes. Il permettait surtout à la Bulgarie de réarmer officiellement, chose qu’elle avait commencé clandestinement depuis longtemps.

Ce pacte littéralement vidé de sa substance par l’accord de Salonique devint une coquille vide. Il y eut bien quelques tentatives de le faire revivre mais sans succès.

Le 25 mars 1937 la Yougoslavie signe un accord avec l’Italie, un accord qui affaiblit la Petite Entente même si Belgrade n’intègre pas vraiment la sphère d’influence italienne, refusant par exemple de soutenir l’invasion italienne de l’Albanie mais refuse aussi de condamner l’annexion du royaume de Zog 1er ce qui lui reproche les autres signataires du Pacte Balkanique.

Dans l’ensemble la Yougoslavie essaye de garder une politique équilibrée puisque tout en obtenant un prêt de 600 millions de francs auprès d’une banque française pour acheter du matériel militaire elle fournit bauxite et cuivre à l’industrie militaire allemande.

Suite aux renoncements français de la fin des années trente, ces pays vont davantage se tourner vers l’Allemagne.

Nul doute que si la guerre de Pologne était devenu un conflit mondial nul doute que cette région aurait durablement échappé aux alliés. Son arrêt brutal en décembre 1939 permet à Paris et à Londres de remettre l’ouvrage sur le métier.

Plus facile à dire qu’à faire puisque si la réputation dégringole par l’ascenseur, elle remonte par l’escalier. Il faudra du temps, de la patience, du doigté et un soupçon de chance pour rendre la région moins hostile aux alliés.

Le 14 septembre 1945 un accord de coopération et d’assistance militaire est signé entre Paris et Belgrade. C’est le début d’une coopération politique et militaire limitée mais réelle. Du matériel militaire moderne (Lioré et Olivier Léo 451, chars légers Renault R-35 et Hotchkiss H-39) est fournit à un tarif préférentiel, livraisons qui s’accompagnent d’une assistance militaire.

La Mission Militaire Française en Yougoslavie (MMFY) arrive le 21 octobre 1945 sous l’autorité du général Gamelin, l’ancien généralissime des armées françaises devant transmettre les nouvelles idées militaires françaises à l’armée yougoslave, renouant avec l’immédiat après guerre quand tous les pays avides de savoir réclamaient des missions militaires françaises.

Accompagné de 156 officiers et sous-officiers _certains jeunes officiers sortis des écoles et d’autres plus en fin de carrière_ il va participer à la réorganisation de l’armée yougoslave même si le temps et les moyens manqueront pour réaliser les projets prévus.

Cette MMFY va également servir d’officine de renseignement, recueillant infos véridiques et bruits de couloir qui alimentaient les rapports des attachés militaires de l’ambassade de France à Belgrade.

L’action de cette mission n’est pas appréciée par tout le monde et plusieurs attentats seront déjoués par la police yougoslave. La MMFY tentera de pousser à la réalisation de plans militaires communs entre Paris et Belgrade mais cette politique d’influence se heurtera au refus du gouvernement de Pierre II soucieux de ne pas donner de prétexte à l’Italie ou à l’Allemagne.

La MMFY quitte la Yougoslavie le 27 août 1948 et rentre en France. Néanmoins son action depuis 1945 sera précieuse et à sans nul doute renforcé les capacités de l’armée yougoslave.